新着情報

-

【完全ガイド】ブレーキパッドの交換時期はいつ?5つのサインと費用、放置するリスクを徹底解説

目次

はじめに:車の「命綱」、ブレーキパッドの重要性

毎日何気なく運転している愛車。アクセルを踏めば進み、ハンドルを切れば曲がり、そしてブレーキを踏めば安全に停止します。この「止まる」という、自動車にとって最も重要な機能を支えているのが「ブレーキシステム」です。その中でも、タイヤと一緒に回転する円盤(ブレーキディスクローター)を強力な力で挟み込み、摩擦の力で車を減速・停止させるという、まさに”縁の下の力持ち”的な役割を担っているのが「ブレーキパッド」です。

ブレーキパッドは、いわば車の「命綱」。このパーツが正常に機能しているからこそ、私たちは安心して運転することができます。しかし、ブレーキパッドは摩擦によって少しずつすり減っていく「消耗品」です。すり減ったまま放置してしまうと、ブレーキの効きが悪くなるだけでなく、最悪の場合、重大な事故を引き起こす可能性もゼロではありません。

「最近、ブレーキを踏むと変な音がする…」

「昔よりブレーキの効きが悪くなった気がする…」

「交換が必要なのはわかるけど、いつ交換すればいいの?」

「費用は一体いくらかかる…?」

この記事では、そんなブレーキパッドに関するあらゆる疑問や不安を解消するため、交換時期を見極める具体的なサインから、交換にかかる費用、放置した場合の恐ろしいリスクまで、車の専門家が徹底的に、そして分かりやすく解説していきます。あなたの愛車とあなた自身の安全を守るために、ぜひ最後までお読みいただき、正しい知識を身につけてください。

第1章|そもそもブレーキパッドとは?役割と仕組みを分かりやすく解説

交換時期の話に入る前に、まずはブレーキパッドがどのような部品なのか、その役割と仕組みについて理解を深めましょう。構造を知ることで、なぜ交換が必要なのかがより明確になります。

ブレーキシステムの心臓部「ブレーキパッド」の役割

現在、乗用車の多くには「ディスクブレーキ」というシステムが採用されています。自転車のブレーキをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。タイヤと一緒に回転している金属製の円盤「ブレーキディスクローター」を、左右からパッドでギュッと挟み込むことで、その摩擦力によって回転を止め、車を減速・停止させます。

この「パッド」にあたる部分が、ブレーキパッドです。ブレーキペダルを踏むと、その力が油圧(ブレーキフルード)によって「ブレーキキャリパー」という装置に伝わります。キャリパー内部のピストンが押し出され、ブレーキパッドをディスクローターに強く押し付ける、というのが一連の流れです。

つまり、ブレーキパッドは、運動エネルギーを摩擦によって熱エネルギーに変換し、車を安全に停止させるという極めて重要な役割を担っているのです。なぜブレーキパッドはすり減るのか?その仕組み

ブレーキパッドが消耗品である理由は、その役割にあります。時速数十キロ、時には100キロ以上で回転する重い金属の円盤を、摩擦の力だけで止めるのですから、その際に発生する摩擦と熱は想像を絶するものがあります。

ブレーキパッドの表面は「摩擦材(フェーシング)」と呼ばれる特殊な素材でできており、この摩擦材がディスクローターと接触することで、意図的にすり減りながら制動力を生み出しています。消しゴムで文字を消すと消しゴムがすり減っていくのと同じ原理です。そのため、車を運転し、ブレーキを使うたびに、ブレーキパッドはほんのわずかずつですが、確実に摩耗し続けているのです。ブレーキパッドの種類と特徴|あなたの車に合うのはどれ?

ブレーキパッドの性能は、主に使用されている「摩擦材」の材質によって大きく変わります。市販されているブレーキパッドは、大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれの特徴を知っておくと、交換時に自分の運転スタイルに合ったパッドを選ぶ参考になります。

種類 特徴 メリット デメリット オーガニック系 樹脂やアラミド繊維などを主成分とした非金属系。多くの国産車に純正採用されている。 ・ブレーキダストが少ない・ディスクローターへの攻撃性が低い・鳴き(異音)が少ない・価格が比較的安い ・耐熱性が低い(フェード現象※を起こしやすい)・摩耗が比較的早い セミメタリック系 銅や鉄などの金属成分を多く含む。スポーツ走行向けのパッドに多い。 ・耐熱性が高い・制動力が高い・摩耗しにくい(長寿命) ・ブレーキダストが多い・ディスクローターへの攻撃性が高い・鳴きが出やすい・価格が高め セラミック系 セラミック繊維を主成分とする。高性能車や輸入車に採用されることが多い。 ・耐熱性が非常に高い・ブレーキダストが少ない・ディスクローターへの攻撃性が低い・鳴きが少ない ・価格が非常に高い・低温時の効きが若干甘い場合がある ※フェード現象:ブレーキを使いすぎることによって摩擦材が高温になり、摩擦係数が著しく低下してブレーキが効きにくくなる現象。長い下り坂などで発生しやすい。

一般的に、街乗りがメインで特にこだわりがなければ、純正品や純正同等品のオーガニック系で十分な性能を発揮します。スポーティーな走りを好む方や、より高い制動力を求める方はセミメタリック系、性能と快適性を両立させたい方はセラミック系を検討すると良いでしょう。第2章|【絶対に見逃さないで!】ブレーキパッド交換時期を知らせる5つの危険信号

では、いよいよ本題です。ブレーキパッドはいつ交換すれば良いのでしょうか?最も重要なのは、車が発する「交換して!」というサインを見逃さないことです。ここでは、交換時期が近づいていることを示す5つの代表的なサインを、その原因とともに詳しく解説します。

サイン①:ブレーキを踏むと「キーキー」「ゴーゴー」という異音がする

ブレーキに関するトラブルで最も気づきやすいのが「異音」です。音の種類によって、緊急度が大きく異なります。

ブレーキを踏んだ時に、黒板を爪で引っ掻いたような甲高い「キーキー」「シーシー」という音が聞こえたら、それはブレーキパッドの交換時期が間近に迫っているサインです。

多くのブレーキパッドには「パッドウェアインジケーター」という金属製の小さな部品が取り付けられています。これは、パッドの摩擦材が一定の厚さまですり減ると、この金属片がブレーキディスクローターに接触し、意図的に不快な音を発生させることで、ドライバーに交換時期を知らせるための仕組みです。

この音が聞こえ始めたら、まだブレーキが効かなくなるほどの末期症状ではありませんが、「そろそろ交換の準備をしてください」という車からの合図です。無視せず、なるべく早く整備工場やディーラーに点検を依頼しましょう。

もし、ブレーキを踏んだ時に「ゴーッ」「ガーッ」といった、金属同士が擦れるような鈍く低い音が聞こえたら、それは極めて危険な状態です。

この音は、パッドの摩擦材が完全になくなり、土台である金属製のバックプレートが直接ブレーキディスクローターを削っている音です。この状態では、正常な制動力は全く得られず、ブレーキがほとんど効かない非常に危険な状態です。さらに、ディスクローターにも深刻なダメージを与えてしまい、後述するように修理費用が高額になってしまいます。

「ゴーゴー」という音が聞こえたら、絶対に運転を続けず、直ちに安全な場所に停車し、ロードサービスや整備工場に連絡してください。サイン②:ブレーキの効きが悪い・甘い(制動力の低下)

毎日運転していると気づきにくいかもしれませんが、「以前と比べてブレーキの効き方が違う」と感じたら、それも交換のサインかもしれません。

「以前は軽く踏んだだけで効いていたのに、最近はペダルを深く踏み込まないと車が止まらない」と感じる場合、ブレーキパッドが摩耗している可能性があります。パッドが薄くなると、その分ピストンを多く押し出す必要があり、結果としてペダルのストローク(踏み込み量)が深くなるのです。

「いつもと同じ感覚でブレーキを踏んでも、前の車との距離が思ったより詰まってヒヤッとした」という経験はありませんか?これも制動力低下のサインです。パッドが摩耗して摩擦力が低下すると、同じ強さでブレーキを踏んでも車が止まるまでの距離が長くなります。これは追突事故の直接的な原因となるため、非常に危険です。

このような「効きの悪さ」は、ブレーキパッドの摩耗だけでなく、ブレーキフルードの劣化やエア噛みなど、他の原因も考えられます。いずれにしても、ブレーキのフィーリングに違和感を覚えたら、すぐにプロによる点検が必要です。サイン③:ブレーキフルードの液面が下がっている

エンジンルーム内にある半透明の「リザーバータンク」に入っているブレーキフルードの量も、交換時期を判断する間接的な手がかりになります。

ブレーキパッドが新品の状態から摩耗して薄くなっていくと、その薄くなった分だけ、ブレーキキャリパーのピストンが外側に押し出された状態になります。ピストンが押し出された空間には、リザーバータンクからブレーキフルードが送り込まれて満たされます。

つまり、ブレーキパッドがすり減る=キャリパー内のフルード量が増える=リザーバータンクのフルード量が減る、という関係にあるのです。

リザーバータンクには「MAX(上限)」と「MIN(下限)」の目盛りがあり、液面がMINに近づいている場合は、ブレーキパッドが相当摩耗している可能性が高いと言えます。

多くの車では、ブレーキフルードがMINレベルを下回ると、メーターパネル内に(!)や「BRAKE」といったブレーキ警告灯が点灯します。この警告灯は、パーキングブレーキをかけている時にも点灯しますが、パーキングブレーキを解除しても消えない場合は、ブレーキフルードの不足、つまりブレーキパッドの著しい摩耗が疑われます。

「フルードが減っているなら、補充すればいいのでは?」と思うかもしれませんが、それは根本的な解決にはなりません。パッドが摩耗している状態でフルードをMAXまで補充してしまうと、いざ新しいパッドに交換した際にピストンを元に戻した時、リザーバータンクからフルードが溢れ出てしまいます。ブレーキフルードは塗装を傷める性質があるため、非常に厄介です。

フルードの減少は、パッド摩耗のサインです。安易に継ぎ足すのではなく、まずは整備工場でパッドの残量を確認してもらいましょう。サイン④:ホイールが異常に汚れる(ブレーキダストの増加)

特に欧州車などでよく見られますが、洗車してもすぐにフロントホイールが真っ黒に汚れてしまうことがあります。この汚れの正体は、ブレーキパッドとディスクローターが削れて発生する「ブレーキダスト」です。

ブレーキパッドが摩耗すれば、当然ダストは発生します。しかし、パッドの残量が少なくなってくると、パッドの温度が上がりやすくなり、通常よりも多くのダストが発生する傾向があります。

「最近、なんだか以前よりホイールの汚れがひどくなったな」と感じたら、それもパッドが消耗しているサインの一つかもしれません。サイン⑤:目視による残量の確認

最も確実な方法は、ブレーキパッドの残量を直接目で見て確認することです。

ホイールのスポークの隙間から、奥にあるブレーキキャリパーを覗き込んでみてください。ディスクローターを挟み込んでいる部品がブレーキパッドです。パッドは、金属の土台(バックプレート)と、その表面に貼り付けられた摩擦材で構成されています。確認すべきは、この「摩擦材の厚み」です。

スマートフォンでライトを点灯させて照らすと見やすいでしょう。ただし、車種やホイールのデザインによっては非常に見えにくかったり、内側のパッドは確認が困難だったりします。- ・新品時:約10mm

- ・交換を推奨される残量:3mm以下

- ・危険な状態:2mm以下

残量が2mmを切ると、パッドウェアインジケーターが鳴き始めたり、ブレーキ性能が著しく低下したりする可能性が高まります。定期点検や車検の際には、整備士が必ずこの残量を確認しています。タイヤ交換などの機会に、整備士に「ブレーキパッドの残量、見てもらえますか?」と一言声をかけてみるのが、最も簡単で確実な方法です。

第3章|走行距離と使用年数で見る交換時期の一般的な目安

車の使用状況は人それぞれですが、交換時期には一般的な目安も存在します。自分の車の走行距離や年数と照らし合わせてみましょう。

走行距離による交換目安

ブレーキパッドの寿命は、主に走行距離に比例して考えられます。

一般的な乗用車の場合、フロント(前輪)のブレーキパッドは3万kmから5万kmでの交換が目安とされています。車の重量の多くが前にかかり、ブレーキング時の荷重もフロントに集中するため、リア(後輪)よりもフロントの方が2倍近く早く摩耗する傾向があります。

軽自動車は普通車に比べて車重が軽いため、ブレーキへの負担も少なく、パッドの寿命は比較的長い傾向にあります。4万kmから6万kmが交換の一つの目安です。

ハイブリッド車やEVには、モーターの抵抗を利用して発電しながら減速する「回生ブレーキ」というシステムが搭載されています。通常のブレーキ(摩擦ブレーキ)の使用頻度がガソリン車に比べて格段に少ないため、ブレーキパッドの寿命は非常に長く、10万km以上無交換で走行できるケースも珍しくありません。使用年数による交換目安

走行距離が少なくても、年数が経過すれば交換が必要になる場合があります。一般的には4年~5年が一つの目安とされています。ブレーキパッドの摩擦材は樹脂などで固められているため、時間とともに硬化したり、湿気や熱の影響で性能が劣化したりする可能性があるためです。

こんな乗り方は要注意!ブレーキパッドの寿命を縮める運転スタイル

上記の目安はあくまで平均的なものです。同じ車種でも、乗り方によってパッドの寿命は大きく変わります。以下のような運転スタイルは、パッドの消耗を早める原因となります。

信号や渋滞で発進と停止を繰り返す街中での運転は、ブレーキの使用頻度が非常に高くなります。そのため、高速道路を一定速度で走り続ける運転に比べて、パッドの摩耗は格段に早くなります。

長い下り坂では、速度をコントロールするために断続的にブレーキを使い続けることになります。これはブレーキシステムに大きな負担をかけ、パッドの摩耗を促進します。

「急」がつく運転は、車に大きな負担をかけます。特に急ブレーキは、パッドとローターに強い摩擦と高熱を発生させ、寿命を縮める最大の要因の一つです。

乗車人数が多かったり、重い荷物を積んだりして走行することが多い場合、車全体の重量が増すため、車を止めるためにより大きな制動力が必要になります。その結果、ブレーキパッドへの負担が増え、消耗が早まります。

穏やかな運転を心がけ、エンジンブレーキを効果的に使うことで、ブレーキパッドの寿命を延ばし、燃費向上にもつなげることができます。第4章|ブレーキパッド交換を怠るとどうなる?放置する3つの重大なリスク

「まだ大丈夫だろう」と交換を先延ばしにすると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。ここでは、ブレーキパッドの交換を怠った場合に起こりうる、3つの重大なリスクについて解説します。

リスク①:重大な事故につながるブレーキ性能の著しい低下

最も恐ろしいリスクは、言うまでもなく事故の危険性です。

摩耗しきったブレーキパッドでは、正常な摩擦力を発生させることができません。その結果、- ・制動距離が伸び、追突事故を起こす

- ・緊急時に車を止めきれず、歩行者を巻き込む

- ・下り坂でブレーキが効かなくなり、制御不能に陥る

といった、命に関わる深刻な事態に発展する可能性があります。ブレーキは、安全運転の最後の砦です。その性能を万全に保つことは、ドライバーの最も重要な責務と言えるでしょう。

リスク②:他の高価な部品を破損させ、修理費用が跳ね上がる

経済的なリスクも非常に大きくなります。ブレーキパッドの交換を怠ると、ダメージはパッドだけに留まりません。

前述の通り、パッドの摩擦材が完全になくなると、金属製のバックプレートが直接ディスクローターに接触します。硬い金属同士が高速で擦れ合うため、レコード盤のように深い傷が刻み込まれてしまいます。こうなると、ディスクローターは研磨(表面を削って平らにする)するか、新品に交換するしかありません。

さらに摩耗が進行すると、キャリパーのピストンが必要以上に飛び出してしまい、ピストン自体やその周辺のシール類を傷つけてしまうことがあります。こうなると、キャリパーのオーバーホール(分解清掃・部品交換)や、最悪の場合はキャリパー自体の交換が必要になり、修理費用はさらに高騰します。- ・ブレーキパッド交換のみの場合(フロント左右):約15,000円~

- ・パッド+ディスクローター交換になった場合(フロント左右):約40,000円~80,000円以上

このように、適切な時期に交換していれば数万円で済んだはずの修理が、放置したことによって数倍の出費になってしまうのです。「安物買いの銭失い」ならぬ、「先延ばしの高額出費」という結果を招いてしまいます。

リスク③:車検に通らない

車検では、ブレーキが国が定める基準値を満たしているか、専用のテスターで厳しく検査されます。ブレーキパッドの残量が極端に少なかったり、制動力が著しく低下していたりすれば、当然ながら車検に合格することはできません。

車検の時に「ブレーキパッドが摩耗しているので交換が必要です」と言われ、想定外の追加費用が発生するケースは非常に多いです。日頃から点検を心がけていれば、計画的に交換費用を準備することができます。第5章|ブレーキパッド交換にかかる費用と時間のすべて

実際にブレーキパッドを交換するとなると、気になるのは費用と時間です。ここでは、その内訳や依頼先による違いについて詳しく見ていきましょう。

費用の内訳(部品代+工賃)

ブレーキパッド交換費用は、大きく分けて「部品代」と「工賃(技術料)」で構成されています。

- ・部品代:ブレーキパッド本体の価格。純正品か社外品か、またパッドの材質によって価格は変動します。(例:5,000円~15,000円程度)

- ・工賃:交換作業にかかる技術料。依頼する店舗や地域によって異なります。(例:6,000円~12,000円程度)

依頼先別!費用相場と特徴の比較

ブレーキパッドの交換は、主にディーラー、カー用品店、整備工場などで依頼できます。それぞれの特徴と費用相場は以下の通りです。

- ☆ディーラーの特徴:

- メーカーの純正部品を使用するため、品質や信頼性は最も高い。

- その車種を熟知した整備士が作業するため、安心感がある。

- 工賃は比較的高めに設定されていることが多い。

- こんな方におすすめ:品質と安心感を最優先したい方、車のことを全て任せたい方。

- ☆カー用品店の特徴:

- 費用が比較的リーズナブル。

- 純正同等品からスポーツタイプまで、様々な種類の社外品パッドから選べる。

- 店舗数が多く、気軽に依頼しやすい。

- こんな方におすすめ:費用を抑えたい方、自分の好みのパッドを選びたい方。

- ☆整備工場の特徴:

- ディーラーよりは安く、カー用品店と同等か少し高いくらいの価格設定が多い。

- 地域に密着した工場が多く、親身に相談に乗ってくれる場合がある。

- 工賃は工場によって差が大きい。

- こんな方におすすめ:信頼できるかかりつけの整備工場がある方、柔軟な対応を求める方。

※上記はあくまで目安です。車種や使用するパッドによって費用は大きく変動します。正確な金額は、必ず事前に見積もりを取って確認しましょう。

フロントとリア、どちらを交換する?費用の違いは?

前述の通り、一般的にはフロントのブレーキパッドの方が早く摩耗します。そのため、「フロントのみ交換」というケースが多いです。リアのブレーキパッドは、フロントを2回交換する間に1回交換する、くらいのサイクルが一般的です。費用も、構造がシンプルなリアの方が若干安くなる傾向にあります。

同時に交換を推奨される部品とその費用

ブレーキパッド交換の際には、関連部品の状態もチェックし、必要に応じて同時に交換・メンテナンスを行うことで、二度手間を防ぎ、ブレーキシステム全体の性能を良好に保つことができます。

- ・ブレーキフルード交換:

- ブレーキフルードは空気中の水分を吸収して劣化する性質があり、2年ごとの交換が推奨されています。パッド交換と同時に行うと工賃を節約できる場合があります。(費用:約5,000円~10,000円)

- ブレーキフルードは空気中の水分を吸収して劣化する性質があり、2年ごとの交換が推奨されています。パッド交換と同時に行うと工賃を節約できる場合があります。(費用:約5,000円~10,000円)

- ・ブレーキディスクローター研磨・交換:

- ローター表面に凹凸やサビがある場合、新品のパッドに交換しても本来の性能が発揮できません。軽度であれば研磨、摩耗が進んでいる場合は交換が必要です。(費用:研磨 約10,000円~、交換 約20,000円~)

- ローター表面に凹凸やサビがある場合、新品のパッドに交換しても本来の性能が発揮できません。軽度であれば研磨、摩耗が進んでいる場合は交換が必要です。(費用:研磨 約10,000円~、交換 約20,000円~)

- ・キャリパーオーバーホール:

- ピストンの動きが悪い、フルード漏れがあるなどの場合に必要となります。(費用:約15,000円~)

交換にかかる作業時間の目安

ブレーキパッドの交換作業自体は、比較的スムーズに進めば1時間~2時間程度で完了します。ただし、ディスクローターの交換や他の作業が加わったり、店舗の混雑状況によっては、半日程度車を預ける必要がある場合もあります。

第6章|Q&A ブレーキパッド交換に関するよくある質問

最後に、ブレーキパッド交換に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。

Q. DIYでのブレーキパッド交換は可能ですか?

A. 結論から言うと、「可能ですが、全くおすすめできません」。

ブレーキは、車の部品の中でも「重要保安部品」に指定されており、その整備不良は直接人命に関わります。作業には、ジャッキやリジッドラック(ウマ)などの安全装備、キャリパーピストンを戻すための特殊工具、そして何より正確な知識と技術が必要です。ボルトの締め付けトルクが不適切だったり、エア抜きが不完全だったりといった些細なミスが、走行中のブレーキ脱落やブレーキが効かなくなるなどの致命的なトラブルにつながります。工賃を節約したい気持ちは分かりますが、安全には代えられません。必ず国から認証を受けたプロの整備士に依頼してください。

Q. ブレーキパッドは前後同時に交換する必要がありますか?

A. 必ずしも同時交換の必要はありません。

前述の通り、フロントとリアでは摩耗のスピードが異なります。そのため、摩耗している側だけを交換するのが一般的です。ただし、左右のブレーキパッドは必ずセットで交換します。片側だけ交換すると、ブレーキの効きに左右差が生まれてしまい、非常に危険です。Q. 交換後、何か気をつけることはありますか?(慣らし運転の必要性)

A. はい、交換直後は「当たり付け」と呼ばれる慣らし運転が必要です。

新品のブレーキパッドとディスクローターの表面は、まだ完全には馴染んでいません。交換直後に急ブレーキを踏むと、異常摩耗や「鳴き」の原因になることがあります。交換後、100km~200km程度は、急ブレーキや急な操作を避け、穏やかな運転を心がけてください。そうすることで、パッドとローターの表面が滑らかに整い、本来の性能を最大限に発揮できるようになります。Q. 車検の時に交換すれば大丈夫ですか?

A. 車検のタイミングまで待つのは危険な場合があります。

車検は2年に1度です。その間にブレーキパッドが寿命を迎えてしまう可能性は十分にあります。異音や効きの悪さといったサインを感じたら、車検の時期に関わらず、速やかに点検・交換を行いましょう。車検はあくまで「その時点での保安基準を満たしているか」を確認するものであり、次の車検までの安全を保証するものではありません。まとめ:異変を感じたらすぐ相談を!定期的な点検で安全なカーライフを

今回は、ブレーキパッドの交換時期について、そのサインから費用、リスクに至るまで詳しく解説してきました。

【この記事の重要ポイント】

- ・ブレーキパッドは安全を守る最重要部品であり、必ず消耗する。

- ・「キーキー音」「効きの悪化」「フルード減少」などのサインは絶対に見逃さない。

- ・交換目安は走行3万~5万kmだが、乗り方によって大きく変わる。

- ・交換を怠ると、高額な修理費用や重大な事故につながるリスクがある。

- ・費用は依頼先によって異なる。安心と費用のバランスを考えて選ぼう。

- ・交換は命に関わる作業。必ずプロの整備士に任せる。

ブレーキパッドの交換は、故障してから修理する「事後整備」ではなく、トラブルを未然に防ぐ「予防整備」です。日頃から愛車の小さな変化に気を配り、少しでも「おかしいな?」と感じたら、迷わずディーラーや整備工場に相談してください。

定期的な点検と適切な時期の部品交換こそが、あなたの愛車を長持ちさせ、何よりもあなたと大切な人の命を守ることに繋がります。この記事が、皆様の安全で快適なカーライフの一助となれば幸いです。

-

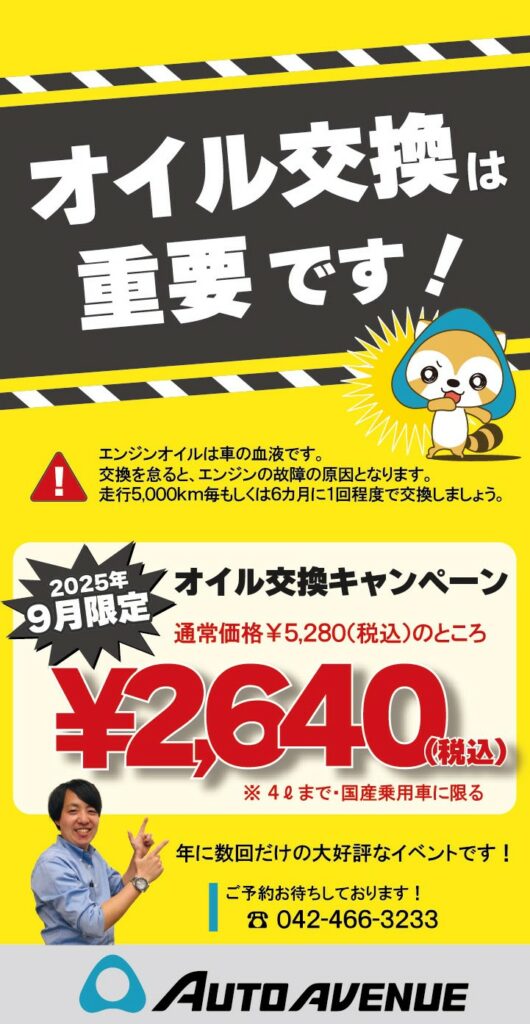

【9月限定】オイル交換半額キャンペーン開催!

🔥【9月限定!オイル交換 半額キャンペーン】🔥

毎回大好評のオイル交換キャンペーンを、9月限定で開催いたします!

🔴通常 5,280円(税込) のところ、なんと 2,640円(税込) でご提供✨

お車のコンディション維持に欠かせないオイル交換。

このお得な期間にぜひご利用ください🚗💨

ご予約必須となっておりますので、お早めにお問い合わせください😊

-

【完全版】車のエアコンフィルター交換時期はいつ?臭い・カビ・花粉対策の最適タイミングと費用、DIY交換まで徹底解説!

目次

はじめに:その不快な臭い、エアコンフィルターが原因です

久しぶりに車のエアコンをつけた瞬間、「うっ…なんだこの嫌な臭いは…」。

梅雨の時期や夏の始まりに、そんな経験をしたことはありませんか?カビ臭いような、ホコリっぽいような、なんとも言えない不快な臭い。あるいは、真夏日なのにエアコンの効きがどうも弱く、車内がなかなか涼しくならない…。

これらの不快な症状の多くは、実は「エアコンフィルター」の汚れが原因である可能性が非常に高いのです。

「え、車にフィルターなんて付いてるの?」

「フィルター交換なんて、車検の時に言われたけど断っちゃったな…」

そう思われる方も少なくないかもしれません。しかし、車のエアコンフィルターは、私たちが想像する以上に重要な役割を担っており、そのメンテナンスを怠ることは、快適性を損なうだけでなく、同乗する家族の健康や、最悪の場合、高額な修理費用につながるリスクさえ孕んでいます。

この記事では、そんな見過ごされがちな「車のエアコンフィルター」に徹底的にスポットライトを当てます。なぜ交換が必要なのかという基本的な役割から、最適な交換時期を見極めるサイン、放置した場合の恐ろしい結末、そして気になる交換費用や自分で行うDIYの方法まで、あらゆる角度から詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはエアコンフィルターの重要性を深く理解し、ご自身の愛車の状態をすぐにでも確認したくなるはずです。そして、適切なメンテナンスを行うことで、臭いや不快感とは無縁の、クリーンで快適な車内環境を手に入れることができるでしょう。さあ、あなたのカーライフをより豊かにするための第一歩を踏み出しましょう。

第1章:車のマスク役!エアコンフィルターの超重要な役割とは?

エアコンフィルターは何をしている部品?

車のエアコンフィルターとは、その名の通り、エアコンシステムが車内に空気を取り込む際に、その空気をろ過(フィルタリング)するための部品です。多くの家庭用エアコンにフィルターが付いているのと同じように、カーエアコンにも空気清浄の役割を担うフィルターが備わっています。

設置場所は、ほとんどの車種で助手席の足元にある「グローブボックス」の奥に隠されています。このフィルターは、外から空気を取り込む「外気導入」モードの時はもちろん、車内の空気を循環させる「内気循環」モードの時でも、常に空気中の不純物をキャッチし続けています。つまり、エアコンや送風機能を使っている間は、常にこのフィルターが働いてくれているのです。ろ過しているのはホコリだけじゃない!驚きの汚染物質たち

では、具体的にエアコンフィルターは、空気中のどのようなものを取り除いてくれているのでしょうか。「ホコリや砂埃くらいでしょ?」と思ったら大間違いです。私たちが運転中に吸い込む可能性のある空気には、実に様々な汚染物質が含まれています。

・花粉

春先に多くの人を悩ませるスギやヒノキの花粉。フィルターがなければ、車内に大量に侵入してきます。・ホコリ・チリ・砂埃

道路から舞い上がる微細な粒子。・PM2.5

健康への影響が懸念される、非常に小さな粒子状物質。・黄砂

大陸から飛来する砂。車が黄色っぽくなるだけでなく、アレルギーの原因にもなります。・排気ガスに含まれるススや粉塵

前を走る車から排出される有害物質。・虫の死骸や落ち葉

外気導入口から吸い込まれる比較的大きな異物。・カビの胞子や細菌

空気中を浮遊する目に見えない微生物。

これらの物質を、エアコンフィルターは健気にキャッチし、クリーンな空気を車内に送り届けてくれているのです。新品のフィルターと1年間使用したフィルターを見比べれば、その仕事ぶりに誰もが驚くことでしょう。真っ白だったフィルターは、真っ黒になり、びっしりとホコリやゴミが付着しています。なぜエアコンフィルターは「車のマスク」と呼ばれるのか?

エアコンフィルターの役割を最も分かりやすく例えるなら、まさに「人間がつけるマスク」です。私たちは風邪のウイルスや花粉、PM2.5などを吸い込まないようにマスクをします。エアコンフィルターも同様に、車にとっての「マスク」として、有害な異物が車内(=体内)に入り込むのを防いでいるのです。

マスクを何日も交換せずに使い続けたらどうなるでしょうか?当然、汚れて目詰まりを起こし、呼吸がしにくくなります。さらに、付着した雑菌が繁殖して不衛生になり、かえって健康を害する可能性すらあります。

車のエアコンフィルターも全く同じです。交換を怠ると、フィルター自体が汚れの発生源となり、車内環境を悪化させてしまうのです。車内環境とドライバーの健康を守る最後の砦

現代の車は気密性が高いため、一度汚れた空気が車内に入り込むと、長時間滞留しがちです。特に、小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方が同乗する場合、汚れた空気は健康に直接的な影響を及ぼしかねません。

くしゃみ、鼻水、目のかゆみといったアレルギー症状の悪化や、喘息の誘発、あるいは原因不明の体調不良など、そのリスクは決して軽視できません。エアコンフィルターは、こうした健康リスクからドライバーと同乗者を守るための「最後の砦」とも言える、極めて重要な保安部品なのです。第2章:【最重要】エアコンフィルターの交換時期はいつ?見逃してはいけないサイン

エアコンフィルターの重要性が分かったところで、次に最も気になるのが「じゃあ、一体いつ交換すればいいの?」という点でしょう。ここでは、交換時期の基本的な目安と、それを待たずに交換すべき具体的なサインについて詳しく解説します。

メーカー推奨の基本「1年または1万km」の根拠

多くの自動車メーカーやフィルターメーカーが推奨している交換時期の目安は、「1年に1回」または「走行距離10,000kmごと」のどちらか早い方、とされています。

なぜこの期間が目安なのでしょうか。

1年間という期間には、四季の移り変わりが関係しています。春は花粉や黄砂、夏は湿気によるカビの繁殖、秋は落ち葉、冬は乾燥によるホコリの舞い上がりなど、年間を通してフィルターは様々な汚れに晒されます。そのため、1年経つと性能が大きく低下すると考えられています。

また、走行距離10,000kmというのも、平均的なドライバーの年間走行距離に近い数字であり、この距離を走る間に吸い込む空気の量を考えると、フィルターが十分に汚れるのに相当する、というわけです。

まずはこの「1年 or 1万km」を基本のサイクルとして覚えておきましょう。車検や12ヶ月点検のタイミングで交換するのが、忘れにくくおすすめです。交換サイクルが早まる!要注意な車の使い方

ただし、「1年 or 1万km」はあくまで一般的な目安です。以下のような環境や使い方をしている場合は、フィルターの劣化が早まるため、より短いサイクルでの交換が必要になります。

・交通量の多い都市部に住んでいる

排気ガスのススや粉塵を吸い込む量が多いため、汚れやすい。・未舗装路や工事現場の近くをよく走行する

砂埃や土埃を大量に吸い込む。・花粉や黄砂が多い地域に住んでいる

春先にはフィルターが一気に目詰まりすることも。・車内でタバコを吸う

ヤニがフィルターに付着し、頑固な臭いの原因となる。・ペットをよく乗せる

動物の毛やフケがフィルターに詰まりやすい。・駐車環境が悪い(木の下など)

落ち葉や虫がフィルターに入り込みやすい。

これらの条件に当てはまる方は、半年に1回(6ヶ月)または走行距離5,000kmごとなど、早めの交換を検討することをおすすめします。五感でチェック!交換時期を知らせる5つのサイン

定期的な交換時期を待たずとも、車はフィルターの限界を様々なサインで教えてくれます。自分の五感を研ぎ澄ませて、以下のサインが出ていないかチェックしてみましょう。

最も分かりやすいサインが「臭い」です。エアコンをつけた瞬間に、以下のような臭いがしたら要注意です。

・カビ臭・生乾き臭

フィルターに湿気が溜まり、カビや雑菌が繁殖している証拠です。これが最も危険なサインの一つです。・ホコリ臭

フィルターに溜まったホコリが、湿気を含んで嫌な臭いを発しています。・酸っぱい臭い

汗や体臭、食べ物のカスなどがフィルターに付着し、雑菌が繁殖して発酵したような臭いです。

これらの臭いは、不快なだけでなく、カビの胞子や雑菌を車内に撒き散らしている証拠でもあります。健康のためにも、直ちに交換を検討しましょう。

「エアコンの風量を最大にしているのに、なんだか風が弱い…」。これも典型的な交換サインです。

フィルターがホコリやゴミで完全に目詰まりを起こすと、空気が通り抜けられなくなり、送風量が著しく低下します。うちわで扇ぐ風量が、間に紙を一枚挟むだけで弱くなるのをイメージすると分かりやすいでしょう。

風量が弱いと、夏は冷房の効きが悪くなり、冬は暖房の効きが悪くなるだけでなく、後述するブロアモーターへの負担増にもつながります。

雨の日や寒い日に、フロントガラスの内側が曇ってしまうことがあります。通常はエアコンの「デフロスター機能」を使えばすぐに解消されますが、この曇りがなかなか取れない場合も、フィルターの目詰まりが原因である可能性があります。

曇りを取るためには、乾燥した空気をガラスに勢いよく吹き付ける必要があります。しかし、フィルターの目詰まりで風量が低下していると、十分な風を送れず、曇りが解消されにくくなるのです。安全運転にも関わる重要なサインです。

車に乗ると、なぜか決まってくしゃみや鼻水、目のかゆみといったアレルギー症状が出る・悪化するという場合、汚れたエアコンフィルターから放出される花粉やハウスダスト、カビの胞子が原因かもしれません。

特に、アレルギー体質の方や小さなお子様が同乗する際に症状が出る場合は、フィルターの状態を疑ってみるべきです

もし可能であれば、実際にフィルターを取り出して見てみるのが最も確実です。新品のフィルターは真っ白(または薄いグレー)ですが、汚れたフィルターは真っ黒で、ホコリや虫の死骸、落ち葉などがびっしりと付着しています。その汚れ具合を一度見てしまえば、二度と交換を先延ばしにしようとは思わなくなるはずです。交換時期チェックリスト

□ 前回のフィルター交換から1年以上経過している

□ 前回のフィルター交換から1万km以上走行している

□ エアコンをつけるとカビ臭い・ホコリ臭い

□ エアコンの風が以前より弱くなった気がする

□ 雨の日にガラスの曇りが取れにくい

□ 車に乗るとくしゃみや鼻水が出る

□ 交通量の多い街中をよく走る

□ 車内でタバコを吸う、またはペットを乗せる

このチェックリストに一つでも当てはまる項目があれば、それはエアコンフィルターの交換を検討すべきサインです。

第3章:まだ交換しないの?エアコンフィルターを放置する恐怖の5大リスク

「ちょっと臭うだけだし、まだいいか」「交換費用がもったいない」。そう考えてフィルター交換を先延ばしにすると、後で後悔することになるかもしれません。ここでは、フィルターを交換せずに放置した場合に起こりうる、5つの深刻なリスクについて解説します。

リスク1:悪臭の温床化と健康被害の深刻化

汚れたフィルターは、単に汚れているだけではありません。フィルターに溜まったホコリやゴミは、エアコン内部の湿気と結びつくことで、カビや雑菌にとって最高の栄養源となります。フィルター自体が、まさに「カビ・雑菌の培養器」と化してしまうのです。

エアコンをつけるたびに、これらのカビの胞子や雑菌が車内に撒き散らされます。これを吸い込み続けることで、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、さらには夏型過敏性肺炎といった呼吸器系の疾患を引き起こすリスクが高まります。リスク2:アレルギー・喘息持ちには地獄の空間に

前述の通り、フィルターが機能しなくなると、花粉やPM2.5、ハウスダストといったアレルゲンが車内にダイレクトに侵入してきます。さらに、フィルターで繁殖したカビも強力なアレルゲンです。

気密性の高い車内空間は、これらのアレルゲンが非常に高濃度で滞留しやすい環境です。アレルギーや喘息の持病がある方にとっては、車に乗ること自体が苦痛になり、症状を著しく悪化させる「地獄の空間」になりかねません。大切な家族や友人を乗せる機会があるなら、絶対に避けたい事態です。リスク3:エアコン性能低下による燃費悪化

フィルターが目詰まりして風量が低下すると、当然エアコンの効きが悪くなります。夏はいつまでも車内が涼しくならず、冬は暖まらないため、ドライバーは設定温度を極端にしたり、風量を最大にし続けたりすることになります。

これにより、エアコンの心臓部である「コンプレッサー」の作動時間が長くなり、エンジンへの負荷が増大します。結果として、無駄な燃料を消費し、燃費の悪化につながるのです。フィルター交換費用をケチったつもりが、かえってガソリン代で損をしてしまうという、本末転倒な状況に陥ります。リスク4:最悪の事態!エバポレーターの汚損と数十万円の高額修理

これが、フィルター交換を怠ることで発生しうる最も深刻なリスクの一つです。

エアコンフィルターのすぐ奥には、「エバポレーター」という部品があります。これは、空気を冷却するための熱交換器で、細かいフィンが密集したラジエーターのような形状をしています。

フィルターでキャッチしきれなかったホコリやカビは、このエバポレーターに直接付着します。エバポレーターは冷却時に結露して常に湿っているため、一度汚れが付着すると、そこからカビが爆発的に繁殖します。

エバポレーターがカビだらけになると、もはやフィルターを交換しただけでは臭いは取れません。専門業者によるエバポレーターの洗浄が必要になりますが、これには数万円の費用がかかります。

さらに症状が進行し、汚れでフィンが完全に詰まってしまうと、冷却機能が失われ、エバポレーター自体の交換が必要になるケースもあります。エバポレーターの交換は、ダッシュボード周りを全て分解する大掛かりな作業となるため、修理費用は10万円~30万円と非常に高額になります。

数千円のフィルター交換を怠った結果、数十万円の出費につながる可能性があるのです。これこそ「安物買いの銭失い」の典型例と言えるでしょう。リスク5:ブロアモーターの故障と予期せぬ出費

車内に風を送るための扇風機の役割を果たすのが「ブロアモーター」です。フィルターが目詰まりすると、空気の通り道が塞がれるため、ブロアモーターは「もっと頑張って空気を吸い込もう」と過剰な負荷がかかった状態で回り続けることになります。

この状態が長く続くと、モーターが焼き付いて故障してしまうことがあります。ブロアモーターが故障すると、エアコンもヒーターも一切風が出なくなり、修理交換が必要となります。この修理費用も、部品代と工賃で2万円~5万円程度かかるのが一般的です。これもまた、フィルター交換をしていれば防げたはずの、痛い出費です。第4章:気になる費用は?業者依頼 vs DIY 交換方法を徹底比較

「交換の重要性は分かったけど、費用はいくらかかるの?」という疑問にお答えします。交換方法は大きく分けて「業者に依頼する」か「自分で交換(DIY)する」かの2択です。それぞれの費用相場やメリット・デメリットを比較してみましょう。

プロに任せる安心感!業者依頼の場合

車のメンテナンスに自信がない方や、時間がない方には業者依頼がおすすめです。

★依頼先①:ディーラー

- ・特徴: その車種のプロであり、純正部品を使用するため、最も安心感が高い。

- ・メリット: 作業が確実で品質も保証されている。他の箇所の点検もついでに相談できる。

- ・デメリット: 費用が最も高くなる傾向がある。

- ・費用相場: フィルター本体代(3,000円~8,000円)+ 交換工賃(2,000円~5,000円)= 合計 5,000円~13,000円程度

★依頼先②:カー用品店(オートバックス、イエローハットなど)

- ・特徴: 様々なメーカーのフィルターを取り扱っており、選択肢が豊富。

- ・メリット: ディーラーより費用が安く、予約なしで対応してくれる場合も多い。高機能フィルターなど、好みの製品を選べる。

- ・デメリット: 店舗やスタッフによって技術力に差がある可能性。混雑時は待ち時間が長くなる。

- ・費用相場: フィルター本体代(2,000円~6,000円)+ 交換工賃(1,000円~3,000円)= 合計 3,000円~9,000円程度

★依頼先③:整備工場・ガソリンスタンド

- ・特徴: 地域に密着した身近な存在。工賃が比較的安い場合がある。

- ・メリット: かかりつけの工場なら気軽に相談できる。費用を抑えられる可能性がある。

- ・デメリット: 在庫しているフィルターの種類が少ない場合がある。事前に適合フィルターの取り寄せが必要なことも。

- ・費用相場: フィルター本体代(仕入れ値による)+ 交換工賃(1,000円~4,000円)= 合計 3,000円~10,000円程度

★費用相場とメリット・デメリットまとめ

依頼先 費用相場(合計) メリット デメリット ディーラー 5,000~13,000円 安心感・確実性・純正品質 費用が高い カー用品店 3,000~9,000円 費用が安い・選択肢が豊富 技術のばらつき・待ち時間 整備工場等 3,000~10,000円 費用が安い・相談しやすい 在庫が少ない場合がある 節約&愛車への愛着!自分で交換(DIY)する場合

「少しでも費用を抑えたい」「自分の車は自分で触りたい」という方にはDIYがおすすめです。エアコンフィルター交換は、数ある車のメンテナンスの中でも難易度が低く、DIY入門に最適です。

- ☆メリット:

- 圧倒的に安い: かかる費用はフィルター本体代のみ。

- 好きなフィルターを選べる: ネット通販などで高性能なフィルターも安く手に入る。

- 時間が自由: 自分の好きなタイミングで作業できる。

- 愛車への理解が深まる: 車の構造に詳しくなり、愛着が湧く。

- ☆デメリット:

- 手間がかかる: 適合フィルターを調べたり、作業したりする時間が必要。

- 失敗のリスク: グローブボックスのツメを破損させたり、フィルターの向きを間違えたりする可能性がある。

- 自己責任: 作業中のトラブルは全て自分の責任となる。

まずは、自分の車に適合するフィルターを用意します。ネット通販やカー用品店で購入できます。

適合確認のためには、**車検証に記載されている「型式」「初度登録年月」「車台番号」**などの情報が必要です。

フィルターメーカーのウェブサイトには、車種ごとに適合品を検索できるページがあるので、そこで品番を確認してから購入するのが確実です。

国産車の9割以上は、助手席のグローブボックスの奥にフィルターが設置されています。まずはグローブボックスを開けて、その中身を全て取り出しておきましょう。

(※車種によって細部は異なりますが、一般的な手順を解説します)- グローブボックスの取り外し:

- グローブボックスの左右側面にある「ストッパー」や「ツメ」を内側に押しながら手前に引くと、ガクンと下に外れます。

- 車種によっては、右側面にダンパー(ゆっくり開くための部品)のフックが付いているので、それを外します。

- 完全に外れると、奥にエアコンユニットの一部が見えます。

- フィルターカバーの取り外し:

- エアコンユニットに、長方形のフタ(フィルターカバー)が見つかるはずです。

- このカバーは、両端にあるツメを押しながら手前に引くと簡単に外れます。

- 古いフィルターの取り出し:

- カバーを外すと、中に古いエアコンフィルターが見えます。これをそのまま手前に引き抜きます。この時、溜まっていたホコリやゴミがこぼれることがあるので、下に新聞紙などを敷いておくと安心です。

- カバーを外すと、中に古いエアコンフィルターが見えます。これをそのまま手前に引き抜きます。この時、溜まっていたホコリやゴミがこぼれることがあるので、下に新聞紙などを敷いておくと安心です。

- 新しいフィルターの装着:

- 新しいフィルターを、取り外した時と逆の手順で挿入します。

- 【最重要ポイント】 フィルターには空気の流れの方向を示す**「UP↑」や「AIR FLOW↓」**といった矢印が印字されています。この向きを絶対に間違えないでください。向きは車種によって異なるため、古いフィルターを抜く際にどちら向きだったか確認しておくか、車両の取扱説明書で確認しましょう。向きを間違えると、フィルターの性能が発揮されません。

- 元に戻す:

- フィルターカバーを「カチッ」と音がするまでしっかりはめます。

- グローブボックスを元の位置に戻し、ストッパーやダンパーをはめ込みます。

- 最後にエアコンを作動させ、正常に風が出るか、異音はしないかを確認して完了です。

作業時間は、慣れれば5分~10分程度です。

- 適合確認は慎重に: 間違ったフィルターは取り付けできません。

- フィルターの向きは厳守: 性能を左右する最も重要なポイントです。

- 無理な力を加えない: プラスチックのツメは破損しやすいので、優しく扱いましょう。

- エンジンは必ず切る: 安全のため、作業前に必ずエンジンを停止させてください。

第5章:どれを選ぶ?目的別エアコンフィルターの種類と賢い選び方

DIYで交換するなら、ぜひフィルター選びにもこだわってみましょう。フィルターには様々な種類があり、自分の悩みや目的に合わせて選ぶことで、車内環境を劇的に改善できます。

基本の「標準タイプ(純正・互換品)」

- ・特徴: 自動車メーカーが新車時に装着している純正品や、それと同等の性能を持つ互換品。主にホコリや花粉をキャッチする基本的な機能に特化しています。

- ・おすすめな人: とにかくコストを抑えたい方、特に強いこだわりがない方。

臭いが気になるなら「活性炭入り脱臭タイプ」

- ・特徴: フィルターの素材に「活性炭」の層が追加されています。活性炭には無数の微細な穴があり、そこに排気ガスやタバコ、ペットなどの不快な臭いの原因物質を吸着させる効果があります。

- ・おすすめな人: 交通量の多い都市部を走る方、喫煙者、ペットを乗せる方、車内の生活臭が気になる方。標準タイプとの価格差も比較的小さいため、最もコストパフォーマンスが高い選択肢と言えます。

家族の健康を守る「抗菌・抗ウイルス・アレル物質抑制タイプ」

- ・特徴: 活性炭に加えて、特殊なコーティングが施されています。フィルターに付着した菌やカビの繁殖を抑制する「抗菌・防カビ効果」、フィルターを通過する空気中のウイルスを不活性化させる「抗ウイルス効果」、花粉などのアレルゲンを無力化する「アレル物質抑制効果」などを持ちます。

- ・おすすめな人: 小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方を乗せる機会が多い方。健康志向が強く、車内空間の質に徹底的にこだわりたい方。

付加価値で選ぶ「ビタミンC放出タイプ」など

- ・特徴: フィルターを通過する空気にビタミンCを放出することで、車内をお肌に優しい空間にする、というユニークな付加価値を持つ製品もあります(例:デンソーのクリーンエアフィルタープレミアムなど)。

- ・おすすめな人: 美容に関心が高い方、長時間の運転で肌の乾燥が気になる方。

あなたにピッタリのフィルターはこれ!選び方ガイド

- ・コスト重視派: 標準タイプ or 安価な活性炭入りタイプ

- ・臭い対策重視派: 活性炭入り脱臭タイプ

- ・ファミリー・健康重視派: 抗菌・抗ウイルス・アレル物質抑制タイプ

- ・全部乗せの最高品質派: 各メーカーの最上位モデル(脱臭・抗菌・抗ウイルス・ビタミンCなど全部入り)

ネット通販やカー用品店では、デンソー(DENSO)、ボッシュ(BOSCH)、ピットワーク(PITWORK/日産系)、エムリットフィルター(MLITFILTER)など、様々なメーカーの製品が販売されています。それぞれの特徴を比較して、ご自身のカーライフに最適な一枚を見つけてみてください。

第6章:フィルター交換だけじゃない!相乗効果で車内を無敵の快適空間へ

エアコンフィルターを交換すれば、車内環境は大幅に改善されます。しかし、さらに一歩進んだメンテナンスを行うことで、その効果を最大化し、より長く快適な状態を維持することができます。

根本洗浄でリフレッシュ!エバポレータークリーニング

すでにカビ臭が定着してしまっている場合、フィルター交換だけでは臭いが取りきれないことがあります。その臭いの元凶は、フィルターの奥にある「エバポレーター」に繁殖したカビです。

このエバポレーターを洗浄することで、根本から臭いを断ち切ることができます。

・簡易スプレータイプ

カー用品店で販売されているDIY用の洗浄スプレー。エアコンの吸気口や排水ドレンから薬剤を注入するタイプがあります。手軽ですが、効果は限定的です。

・専門業者による洗浄

ディーラーや専門のカークリーニング業者に依頼します。内視鏡カメラを使い、エバポレーターの状態を確認しながら高圧洗浄するため、非常に高い効果が期待できます。費用はかかりますが、臭いに悩んでいるなら試す価値は十分にあります。

フィルター交換と同時にエバポレーター洗浄を行うのが、最も効果的なリフレッシュ方法です。冷えが悪いなら要チェック!エアコンガスの点検・補充

「フィルターを交換したのに、まだ冷房の効きが悪い…」。その場合、エアコンシステム内部の「エアコンガス」が不足している可能性があります。エアコンガスは、車の振動などにより年間で少しずつ抜けていくため、定期的な点検と補充が必要です。これは専門的な知識と機材が必要なため、ディーラーや整備工場に相談しましょう。

日常でできるカビ予防テクニック

カビの発生を抑えるには、エアコン内部を乾燥させることが重要です。目的地に到着する5分~10分前に「A/C」ボタンをOFFにし、送風モード(外気導入がおすすめ)でしばらく走行しましょう。これにより、エバポレーターに残った水分を乾燥させ、カビの繁殖を抑制できます。この一手間が、次シーズンの快適性を大きく左右します。

まとめ:定期的なエアコンフィルター交換で、安全・快適なカーライフを!

今回は、車のエアコンフィルターの交換時期と、その重要性について徹底的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

・エアコンフィルターは「車のマスク」

花粉やホコリ、PM2.5、カビ菌などからドライバーと同乗者の健康を守る超重要パーツです。

・交換時期は「1年 or 1万km」が基本

ただし、「臭い」「風量低下」などのサインを見つけたら、時期を待たずに交換しましょう。

・放置は百害あって一利なし

健康被害はもちろん、燃費の悪化や、数十万円にもなりかねない高額修理のリスクがあります。

・交換は自分でもできる

業者依頼は安心ですが、DIYなら数千円のフィルター代だけで交換可能。車のメンテナンス入門としても最適です。

・フィルター選びで快適性は変わる

脱臭、抗菌、アレル物質抑制など、目的に合った高機能フィルターを選べば、車内はさらに快適な空間になります。

たかがフィルター、されどフィルター。この小さな部品一つが、あなたのカーライフの質を大きく左右します。この記事をきっかけに、ぜひ一度ご自身の愛車のグローブボックスの奥を覗いてみてください。そして、定期的な交換を習慣づけることで、一年中クリーンで心地よい空気の中、安全で快適なドライブを楽しんでください。

-

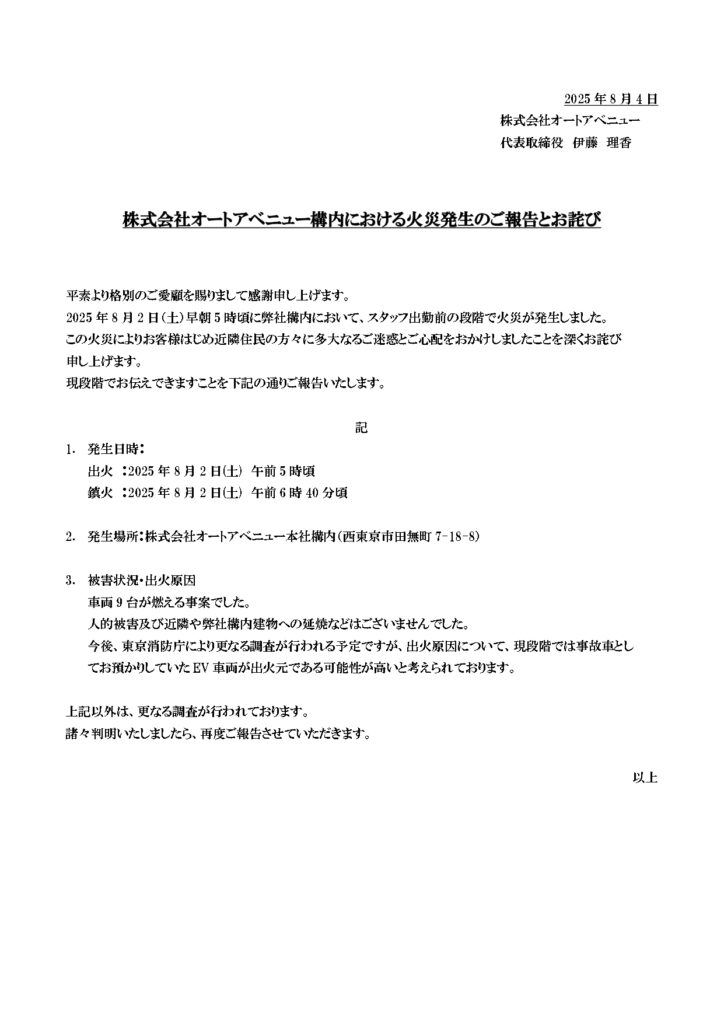

株式会社オートアベニュー構内における火災発生のご報告とお詫び

-

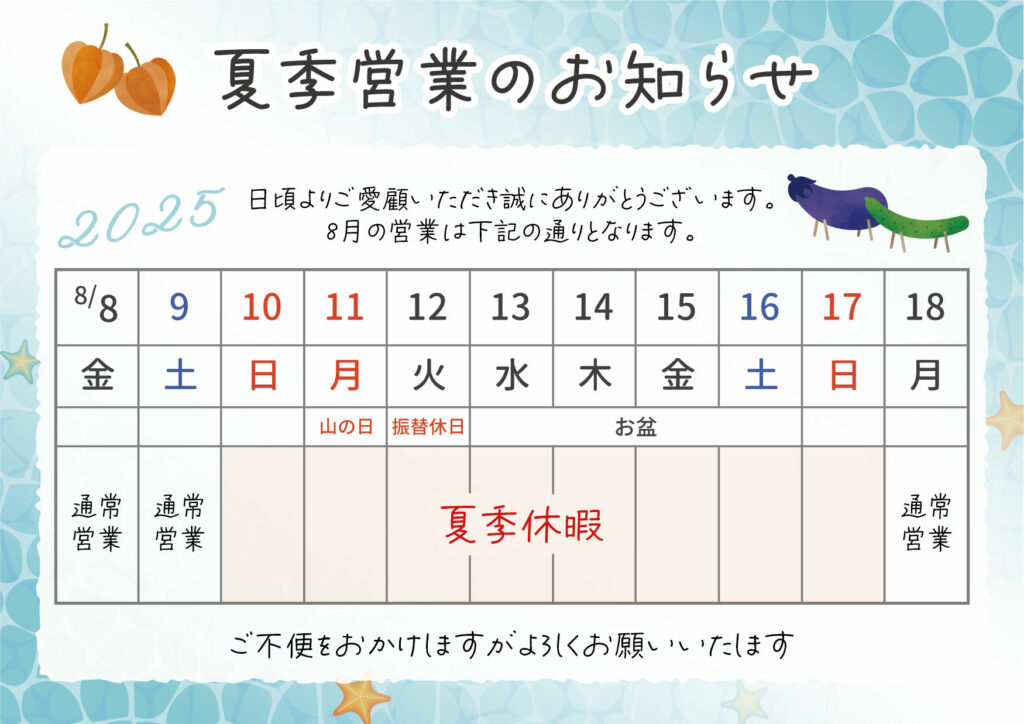

2025年 夏季休暇のお知らせ

日頃よりオートアベニューをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

📅 休業期間:2025年8月10日(日)~8月17日(日)

8月18日(月)より通常営業を再開いたします。

なお、休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、

8月18日(月)より順次対応させていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

-

【完全ガイド】車のエアコンが冷えない!原因から修理費用までプロが徹底解説

うだるような暑さの夏の日、キンキンに冷えた車内はまさにオアシスです。しかし、いざエアコンのスイッチを入れた瞬間、吹き出し口から生ぬるい風が…。そんな経験はありませんか?車のエアコンが効かないというトラブルは、夏のカーライフにおける最大の悪夢の一つと言えるでしょう。

「昨日までは冷えていたのに、なぜ突然?」「修理に出すと高そうだな…」といった不安や疑問が頭をよぎるかもしれません。

しかし、ご安心ください。エアコンが冷えない原因は多岐にわたりますが、その多くは特定することが可能です。中には、簡単な操作ミスや、自分で対処できる軽微な問題であるケースもあります。また、専門的な修理が必要な場合でも、事前に原因や費用の相場を知っておくことで、安心して業者に依頼することができます。

この記事では、車のエアコンが冷えないというトラブルに直面した際に、あなたが取るべき行動をステップバイステップで詳しく解説します。- ・まず自分で確認すべき簡単なチェック項目

- ・症状から推測できる専門的な原因の究明

- ・気になる修理費用の詳細な相場

- ・修理を依頼する際の業者の選び方と注意点

- ・DIYでガス補充を行うことの危険性

この1本を最後まで読めば、エアコンのトラブルに対する不安は解消され、快適なカーライフを取り戻すための具体的な道筋が見えるはずです。さあ、一緒に問題の根本原因を探っていきましょう。

目次

まずは落ち着いて確認!自分でできる初期チェックリスト5選

専門的な故障を疑う前に、まずは簡単な操作ミスや設定の見直しで解決しないか確認しましょう。意外なほど多くの「冷えない」問題が、この初期チェックで解決します。

基本のキホン!「A/C」スイッチはONになっていますか?

「そんなはずはない」と思うかもしれませんが、これが最も多い原因の一つです。A/Cスイッチは、エアコンの心臓部である「コンプレッサー」を動かすためのスイッチです。このスイッチがOFFの状態では、ただの送風機能しか働かず、冷たい風は絶対に出てきません。

☆確認ポイント: インパネにある「A/C」と書かれたボタンやランプが点灯しているか確認してください。何かの拍子にOFFにしてしまっていたり、同乗者が誤って操作してしまったりすることがあります。意外な落とし穴「内外気循環」のモード設定

エアコンの操作パネルには、多くの場合、車内の空気を循環させる「内気循環」と、外の空気を取り入れる「外気導入」を切り替えるスイッチがあります。

真夏の炎天下では、外気は非常に高温です。この状態で「外気導入」になっていると、熱い空気を一生懸命冷やし続けることになり、車内がなかなか冷えません。

☆確認ポイント: 車の形をしたアイコンの中に、矢印がUターンしているマークが「内気循環」です。冷房を効率よく効かせたい場合は、この「内気循環」モードに設定するのが基本です。見落としがちな「温度設定」と「風量」

これも基本的なことですが、焦っていると見落としがちです。

☆温度設定: 設定温度が、外気温や現在の車内温度よりも高く設定されていませんか?最も低い温度(「LO」や青色の最大位置)に設定して、冷風が出るか確認しましょう。

☆風量設定: 風量が「0」や「OFF」になっていれば、当然風は出てきません。また、風量が極端に弱い設定だと、冷えている実感を得にくい場合があります。風量を上げてみて、冷え具合を確認してください。風の出方がおかしい?「エアコンフィルター」の詰まり

エアコンフィルターは、外気や内気のホコリ、花粉、ゴミなどを取り除き、クリーンな空気を車内に送るための部品です。このフィルターが長期間交換されずにいると、ゴミやホコリで目詰まりを起こします。

フィルターが詰まると、空気の通り道が塞がれ、ブロアファンがいくら頑張って回っても、吹き出し口から出てくる風の量が極端に弱くなります。結果として、「冷たい風が出ているはずなのに、風が弱いから冷えない」という状況に陥ります。

☆確認ポイント: エアコンフィルターは、多くの車種でグローブボックスの奥に設置されています。取扱説明書を確認すれば、自分で簡単に取り外して点検・交換できる場合が多いです。取り外してみて、黒く汚れていたり、落ち葉などのゴミが詰まっていたりしたら、交換時期です。フィルター交換だけで劇的に風量が改善し、冷えが復活することがあります。エンジン始動直後ではないですか?

車のエアコンは、エンジンが動力源です。特にコンプレッサーはエンジンの回転を利用して作動するため、エンジンを始動した直後は、システムが安定して冷却性能を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。炎天下に駐車していた車の場合、車内のあらゆるパーツが高温になっているため、冷えるまでに数分かかるのは正常です。

慌てずに少し待ってみて、それでも冷たい風が出てこないか確認しましょう。症状から原因を特定する!プロが診る故障診断ステップ

上記の初期チェックで問題が解決しなかった場合、残念ながら何らかの機械的な故障や不具合が発生している可能性が高いです。ここでは、症状別に考えられる主な原因を詳しく解説します。

【ケース1】風は出るが、ぬるい風しか出ない

送風機能は正常で風は出てくるのに、その風が全く冷たくない、もしくは冷えが非常に弱いというケースです。これは最も多く見られる症状で、原因は冷却システムそのものにあると考えられます。

原因①|エアコンガス(冷媒)の不足・漏れ

最も疑わしい原因です。 車のエアコンシステムは、内部を循環する「エアコンガス(冷媒)」が気化する際の気化熱を利用して空気を冷やしています。このガスが何らかの原因で規定量より少なくなってしまうと、冷却能力が著しく低下します。

☆なぜガスが減るのか?

・ガス漏れ: エアコンシステムは、多くの配管(ホース)や接続部で構成されています。経年劣化により、ゴム製のOリングが硬化したり、ホースに亀裂が入ったり、部品の接続部から微量にガスが漏れ出すことがあります。事故などでコンデンサーが損傷した場合も、そこから一気にガスが抜けてしまいます。

・自然減少はほぼない: 「ガスは消耗品で自然に減る」という説がありますが、正常な状態であればエアコンシステムは密閉されており、ガスが大幅に減ることはありません。ガスが減っているということは、どこかに漏れがあると考えた方が自然です。

☆確認方法

・サイトグラス: エンジンルーム内のエアコン配管の途中にある、覗き窓(サイトグラス)でガスの状態を確認できる車種もあります。エンジンをかけ、A/CスイッチをONにした状態で、気泡が多く見えたり、白く濁っていたりするとガス不足の可能性があります。(※最近の車にはサイトグラスがない場合も多いです)

・専門業者による診断: 正確な診断には、マニホールドゲージという専用機器で圧力測定をしたり、リークテスター(漏れ検知器)や蛍光剤入りオイルを使って漏れ箇所を特定したりする必要があります。原因②|コンプレッサーの作動不良・故障

コンプレッサーは、気化したエアコンガスを圧縮して高温・高圧にする、エアコンシステムの心臓部です。これが動かなければ、ガスは循環せず、冷却サイクルが始まりません。

☆故障の兆候

・「カチッ」という作動音がしない: A/CスイッチをONにすると、通常はエンジンルームから「カチッ」という電磁クラッチ(マグネットクラッチ)が繋がる音がします。この音が全くしない場合、コンプレッサー自体、またはマグネットクラッチ、リレー、ヒューズなどに問題がある可能性があります。

・エンジンルームからの異音: A/CをONにした際に「ガラガラ」「ウィーン」といった異音が発生する場合、コンプレッサー内部のベアリングや部品が摩耗・破損している(焼き付き)可能性があります。この状態を放置すると、破損した金属片がシステム全体に回り、他の高価な部品まで破壊してしまう危険性があります。

☆原因の切り分け

コンプレッサー本体の故障は高額修理になりますが、マグネットクラッチやリレーの不具合であれば、比較的安価に修理できる場合もあります。プロによる正確な診断が不可欠です。原因③|エアコンガスの入れすぎ(過充填)

良かれと思ってDIYでガスを補充した場合などに起こりがちなトラブルです。エアコンガスは、多すぎても少なすぎても正常に機能しません。ガスを入れすぎるとシステム内の圧力が異常に高くなり、安全装置(プレッシャースイッチ)が働いてコンプレッサーの作動を強制的に停止させてしまいます。その結果、エアコンが冷えなくなります。

【ケース2】風が全く出てこない・または極端に弱い

A/Cスイッチや風量スイッチを操作しても、吹き出し口から全く風が出てこない、あるいは「チョロチョロ」としか出てこないケースです。この場合、冷却システム以前に、空気を送り出す送風系統に問題があると考えられます。

原因①|ブロアファンモーターの故障

ブロアファンモーターは、車内に風を送り込むための扇風機のような部品です。このモーターが寿命や故障で完全に動かなくなると、風は一切出てきません。

☆故障の兆候

・無音: 風量を最大にしても、ダッシュボードの奥から「フォー」というファンの回転音が全く聞こえない。

・異音: 「カラカラ」「キーキー」といった異音が聞こえる場合、モーター内部のベアリングが劣化しているサインです。やがて完全に動かなくなります。

・叩くと動く: ダッシュボード下部(グローブボックスのあたり)を叩くと一時的にファンが回りだすことがあります。これはモーターの寿命が近い典型的な症状です。原因②|ブロアファンレジスター・ヒューズの異常

☆ブロアファンレジスターの故障

風量を1, 2, 3, 4段階で調整するための抵抗器です。これが故障すると、「風量MAX(最大)では風が出るのに、1~3では全く風が出ない」といった特徴的な症状が現れます。

☆ヒューズ切れ

ブロアファンモーターを保護するためのヒューズが切れていると、モーターに電気が供給されず、ファンは動きません。何らかの電気的負荷でヒューズが切れた可能性があり、単にヒューズを交換するだけでなく、原因の調査が必要です。原因③|エバポレーターの目詰まり・凍結

エバポレーターは、車内(ダッシュボードの奥)にある熱交換器で、ここで冷やされた空気が車内に送られます。

☆目詰まり

エアコンフィルターを通過してしまった細かなホコリやカビ、タバコのヤニなどが長年蓄積し、エバポレーターのフィンを完全に塞いでしまうことがあります。こうなると空気の通り道がなくなり、風がほとんど出てこなくなります。同時に、カビ臭いような悪臭を放つことも多いです。

☆凍結

エアコンガスが少なすぎたり、温度センサーが故障したりすると、エバポレーターが冷えすぎて霜が付き、最終的には氷の塊となって空気の通り道を塞いでしまいます。この場合、最初は冷たい風が出ていても、だんだん風量が弱くなり、最終的に風が出なくなるという症状が見られます。一度エンジンを切ってしばらく放置すると氷が溶け、また風が出るようになるのが特徴です。【ケース3】最初は冷えるが、すぐにぬるくなる・冷えが不安定

走行中は冷えるのに渋滞で止まるとぬるくなったり、最初は冷たいのにしばらくすると生ぬるい風に変わったりするケースです。これは特定の条件下で冷却効率が落ちていることを示唆しています。

原因①|冷却用電動ファンの不具合

エンジンルームの最前部には、ラジエーターと並んでコンデンサーが設置されています。コンデンサーは、コンプレッサーで高温・高圧になったガスを、走行風や電動ファンで冷やして液体に戻す重要な役割を担っています。

この電動ファンが故障して回らないと、停車中や低速走行時など、走行風が当たらない状況でコンデンサーを冷却できなくなり、ガスの液化が不十分になります。結果としてシステム全体の圧力が上昇し、冷却能力が低下してしまいます。

☆確認方法

A/CスイッチをONにして、エンジンルーム前方にあるファンが回っているか確認します。回っていなければ、ファンモーター自体の故障や、関連するリレー、ヒューズの異常が考えられます。原因②|各種センサーの異常

現代の車、特にオートエアコン搭載車は、内外気の温度センサー、日射センサー、エバポレーターの温度センサーなど、多くのセンサーからの情報を元に、コンピューターが最適な空調を制御しています。これらのセンサーのいずれかが故障して誤った情報を送ると、コンピューターが「もう十分に冷えている」と判断してコンプレッサーを止めてしまうなど、意図しない制御が行われ、冷えが不安定になることがあります。

原因③|コンプレッサーの内部摩耗

コンプレッサーの寿命が近づき、内部が摩耗してくると、ガスを十分に圧縮する能力が低下します。これにより、最初は冷えていても、負荷がかかったり、長時間の運転で熱を持ったりすると、徐々に圧縮効率が落ちて冷えが悪くなることがあります。異音を伴う場合も多いです。

車のエアコンシステムの仕組みを理解しよう

原因をより深く理解するために、エアコンがどのようにして冷たい風を作り出しているのか、その基本的な仕組みを見ていきましょう。専門的で難しく感じるかもしれませんが、大まかな流れを知っておくと、修理の説明を受ける際にも役立ちます。

エアコンはなぜ冷えるのか?基本原理を簡単解説

車のエアコンは、「物質が液体から気体に変わる(蒸発・気化する)時に、周りの熱を奪う」という物理現象(気化熱)を利用しています。注射の前にアルコール消毒をするとヒヤッとするのと同じ原理です。

①圧縮

コンプレッサーが、気体のエアコンガスを圧縮し、高温・高圧の気体にします。②凝縮

高温・高圧のガスはコンデンサーに送られ、走行風や電動ファンで冷やされることで、高温・高圧の液体に変わります。③膨張

高温・高圧の液体ガスは、エキスパンションバルブという細いノズルを通過する際に一気に噴射され、**低温・低圧の霧状(液体)**になります。④蒸発

低温・低圧の霧状ガスは、車内にあるエバポレーターに流れ込みます。ここでブロアファンによって送られてきた車内のぬるい空気の熱を奪いながら、一気に**気化(蒸発)**します。熱を奪われた空気は冷やされ、冷風となって吹き出し口から出てきます。⑤再び圧縮へ

気体に戻ったエアコンガスは、再びコンプレッサーに戻り、このサイクルを繰り返します。主要な構成部品とその役割

上記のサイクルは、以下の主要な部品によって成り立っています。

・コンプレッサー(圧縮機)

エンジンを動力源としてガスを圧縮する「心臓部」。・コンデンサー(凝縮器)

ラジエーターの前にあり、ガスを冷やして液体にする「放熱器」。・レシーバー&ドライヤー(液化ガス貯蔵・乾燥)

液化したガスを一時的に溜め、システム内の水分や不純物を取り除く「フィルタータンク」。・エキスパンションバルブ(膨張弁)

高圧の液体ガスを霧状に噴射する「ノズル」。・エバポレーター(蒸発器)

ダッシュボード内にあり、気化熱で空気を冷やす「冷却器」。これらの部品が一つでも正常に機能しないと、冷却サイクルが崩れ、エアコンは冷えなくなります。

気になる修理費用はいくら?原因別の料金相場を徹底解説

トラブルの原因がある程度推測できたら、次に気になるのは修理費用でしょう。ここでは、原因別の修理費用の目安をまとめました。

※費用はあくまで目安であり、車種(国産車/輸入車)、部品(新品/リビルト品/中古品)、依頼する業者によって大きく変動します。診断料について

原因がはっきりしない場合、まずは故障診断が必要になります。専用機器を使ってガス圧を測定したり、漏れ箇所を特定したりする作業で、一般的に3,000円~10,000円程度の診断料がかかることが多いです。診断後、そのお店で修理を依頼する場合は診断料が修理費用に含まれたり、無料になったりすることもあります。

修理内容別の費用一覧(表)

修理内容 費用相場(部品代+工賃) 備考 エアコンガスの補充 5,000円 ~ 15,000円 ガス漏れがないことが前提。ガスの種類(R134a/R1234yf)で変動。 ガス漏れ箇所の特定・修理 20,000円 ~ 漏れ箇所による。簡単なOリング交換なら安価。エバポレーターなどだと高額に。 コンプレッサーの交換 50,000円 ~ 150,000円 新品かリビルト品(再生品)かで大きく変動。最も高額な修理の一つ。 コンデンサーの交換 40,000円 ~ 80,000円 事故での損傷も多い。比較的交換は容易な部類。 ブロアファンモーターの交換 20,000円 ~ 50,000円 車種によってダッシュボードの脱着が必要かどうかで工賃が変わる。 エバポレーターの交換 100,000円 ~ 200,000円以上 最高額レベルの修理。 ダッシュボードの全脱着が必要なため工賃が非常に高い。 その他(センサー類、ホース、リレーなど) 10,000円 ~ 40,000円 部品代は安いが、診断や交換工賃がかかる。 修理費用を抑えるためのポイント

・リビルト品(再生部品)や優良社外品を活用する

純正新品にこだわらなければ、コンプレッサーなどの高額部品はリビルト品を使うことで費用を半分近くに抑えられる場合があります。品質も保証されているものが多く、賢い選択肢です。

・複数の業者から見積もりを取る(相見積もり)

同じ修理内容でも、業者によって工賃や部品代の設定が異なります。2~3社から見積もりを取り、料金と説明の納得度を比較検討しましょう。

・不調を感じたら早めに点検する

「異音がするけどまだ冷えるから…」と放置すると、コンプレッサーの焼き付きなど、より深刻で高額な故障に繋がる可能性があります。早期発見・早期修理が結果的に費用を抑えることに繋がります。どこに修理を頼むべき?依頼先のメリット・デメリットと選び方

エアコンの修理は専門知識と専用工具が必要です。信頼できるプロに任せることが重要ですが、依頼先にはいくつかの選択肢があります。

ディーラー

・メリット

メーカーの専門知識と情報が豊富。純正部品使用で安心感が高い。整備の質が安定している。・デメリット

工賃や部品代が比較的高額になる傾向がある。リビルト品などの提案は少ない場合がある。自動車整備工場(町の修理工場)

・メリット

ディーラーより費用が安いことが多い。リビルト品や中古部品など、予算に応じた柔軟な提案をしてくれる場合がある。地域密着で相談しやすい。・デメリット

工場の規模や整備士の技術力に差がある。最新車種や輸入車の複雑な電装系に対応できる設備がない場合も。カー用品店・ガソリンスタンド

・メリット

ガス補充など、軽微な作業なら手軽に依頼できる。営業時間が長く、アクセスしやすい。・デメリット

専門的な故障診断や重整備(コンプレッサー交換など)は対応できないことが多い。あくまで応急処置的な位置づけ。電装専門店

・メリット

カーエアコンや電装系の修理を専門とするプロフェッショナル。原因特定が早く、的確な修理が期待できる。難解なトラブルにも強い。・デメリット

工場の数が少なく、見つけにくい。一般ユーザーには少し敷居が高いと感じるかもしれない。信頼できる業者を見極める4つのポイント

①診断内容と修理内容の説明が丁寧か

なぜその部品の交換が必要なのか、他に考えられる原因はないのかなど、素人にも分かりやすく説明してくれる業者は信頼できます。②見積書が明確か

「エアコン修理一式」といった大雑把な見積もりではなく、「部品代」「技術料(工賃)」が項目ごとにきちんと記載されているか確認しましょう。③複数の選択肢を提示してくれるか

新品部品だけでなく、コストを抑えるためのリビルト品や社外品の提案があるかどうかも、ユーザー目線に立ってくれているかの判断材料になります。④質問に誠実に答えてくれるか

少しでも疑問に思ったことを質問した際に、面倒くさがらずにきちんと答えてくれる姿勢は、信頼関係を築く上で非常に重要です。【プロからの警告】自分でエアコンガスを補充するリスクとは?

近年、カー用品店やインターネットで、自分でエアコンガスを補充できる「ガスチャージキット」が数千円で販売されています。費用を抑えたい一心で、DIYに挑戦しようと考える方もいるかもしれません。しかし、これには大きなリスクが伴います。

市販のガスチャージキットの実態

これらのキットは、エアコンガスと簡易的な圧力ゲージがセットになったものです。低圧側のポートに接続し、缶を振ってガスを注入するという手軽さが売りです。しかし、この手軽さの裏には多くの落とし穴が潜んでいます。

DIYが招く5つの重大なリスク

①ガスの種類の誤認

車のエアコンガスには、主に旧来の「R134a」と、近年の新型車に使われる「HFO-1234yf(R1234yf)」があります。これらは互換性がなく、絶対に混ぜてはいけません。間違ったガスを注入すると、エアコンシステム全体を破壊する可能性があります。②ガスの入れすぎ(過充填)

最も多い失敗例です。簡易的なゲージでは正確な圧力管理は困難で、感覚で入れてしまうと簡単に過充填になります。前述の通り、過充填はコンプレッサーの停止や故障に直結します。③根本原因の放置

ガスが減っている原因は「ガス漏れ」です。補充しても、漏れている穴からまたすぐに抜けてしまいます。根本的な漏れ箇所を修理しない限り、イタチごっこになるだけでなく、環境中にフロンガスを放出し続けることになります。④水分の混入

プロはガスを補充する前に、必ず「真空引き」という作業を行います。これは、配管内を真空状態にして、水分や空気を完全に除去するためです。DIYではこの作業ができず、配管内に水分が混入してしまいます。水分はシステム内部で凍結したり、部品を錆びさせたりして、新たな故障の原因となります。⑤作業中の危険

エアコンガスは高圧であり、液体に触れると凍傷の危険があります。また、作業を誤ると缶が破裂する可能性もゼロではありません。結論:エアコン修理はプロに任せるのが最善の選択

結論として、エアコンガスの補充を含め、エアコンシステムの修理は専門知識のない方が安易に手を出すべき領域ではありません。一時的に数千円を節約したつもりが、結果的に数十万円の修理費用がかかる事態を招きかねないのです。安全と確実性を考えれば、信頼できるプロに診断から修理までを一貫して任せることが、最も賢明で経済的な選択と言えます。

まとめ:エアコンの不調は早めの対処で快適なカーライフを

今回は、「車のエアコンが冷えない」というトラブルについて、原因から修理費用、対処法までを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

・まずはセルフチェック

A/Cスイッチ、内外気循環、温度設定など、基本的な操作ミスがないか冷静に確認しましょう。エアコンフィルターの清掃・交換も有効です。

・症状から原因を推測

「風は出るがぬるい」「風が全く出ない」など、症状によって原因は大きく異なります。ガス不足、コンプレッサー故障、ブロアファン故障など、様々な可能性が考えられます。

・費用は原因次第

修理費用は、数千円のガス補充から、数十万円かかるエバポレーター交換までピンキリです。リビルト品の活用や相見積もりで、費用を抑える工夫も可能です。

・プロへの依頼が最善策

エアコン修理は専門的な知識と設備が必要です。特にガス補充のDIYはリスクが高いため、ディーラーや整備工場、電装専門店など、信頼できるプロに相談しましょう。

車のエアコンは、快適なドライブに欠かせない重要な装備です。不調を感じたら、「夏本番までにはまだ時間がある」と放置せず、できるだけ早く点検・修理を行うことを強くお勧めします。早期の対処が、深刻な故障を防ぎ、結果的に時間も費用も節約することに繋がります。

この記事が、あなたのエアコンのトラブルを解決し、再び快適で安全なカーライフを取り戻すための一助となれば幸いです。

-

バッテリー上がりの原因は?うっかりミスから意外な故障まで、プロが徹底解説!【完全保存版】

目次

はじめに:ある日突然訪れる「バッテリー上がり」という悪夢

いつものように仕事や買い物に出かけようと車のキーを回す。しかし、聞こえてくるのは「キュルキュル…」という弱々しい音か、あるいは完全な沈黙。メーターパネルの明かりも心なしか暗い…。多くのドライバーが一度は経験するであろう、この絶望的な瞬間こそ「バッテリー上がり」です。

AFの出動理由で毎年不動の1位を誇るこのトラブルは、まさに誰の身にも起こりうる、最も身近な車の不具合と言えるでしょう。急いでいる時に限って起こるため、パニックに陥ったり、その日の予定が全て台無しになってしまったりと、精神的なダメージも大きいものです。

「なぜ、バッテリーが上がってしまったのだろう?」

「昨日までは普通に動いていたのに…」

多くの人がそう思うはずです。しかし、バッテリー上がりは決して突然起こるわけではありません。その背景には、必ず何らかの「原因」が隠されています。その原因は、ライトの消し忘れといった単純な「うっかりミス」から、日々の運転習慣、さらには車の部品の劣化や故障まで、実に多岐にわたります。

この記事では、車の心臓部ともいえるバッテリーがなぜ上がってしまうのか、その考えられる全ての原因を、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて徹底的に解説していきます。原因を正しく理解することは、再発を防ぐための最良の策です。この記事を読み終える頃には、あなたはバッテリートラブルに怯えることなく、安心してハンドルを握れるようになっているはずです。さあ、バッテリー上がりの謎を解き明かす旅に出かけましょう。そもそも「バッテリー上がり」とは?車の心臓部の基礎知識

原因を探る前に、まずは「バッテリー」そのものと「バッテリー上がり」という現象について、基本的な知識を整理しておきましょう。ここを理解するだけで、後の章の解説がすんなりと頭に入ってきます。

車のバッテリーが担う重要な役割

車のボンネットを開けると、多くの場合、箱型の部品が鎮座しています。これが「バッテリー」です。バッテリーは、車に搭載された「充電式の大きな電池」だと考えてください。その役割は大きく分けて2つあります。

- エンジンを始動させるための電力供給

エンジンを始動させるためには、「セルモーター(スターターモーター)」という部品を力強く回す必要があります。このセルモーターを動かすために、瞬間的に非常に大きな電力が必要です。バッテリーの最も重要な仕事が、この始動時の電力供給なのです。 - 電装品への電力供給

ヘッドライト、カーナビ、オーディオ、エアコン、パワーウィンドウなど、現代の車には数多くの電気で動く部品(電装品)が搭載されています。バッテリーは、これらの電装品に安定して電力を供給する役割も担っています。特にエンジン停止中は、全ての電装品がバッテリーの電力だけで動いています。

「バッテリーが上がる」とは、どういう状態?

では、「バッテリーが上がる」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。

これは非常にシンプルで、「バッテリーの消費電力が、蓄電量(充電されている電気の量)を上回ってしまった状態」のことです。

スマホのバッテリーで例えると分かりやすいでしょう。充電せずに動画を見続けたり、アプリを使い続けたりすると、やがて充電が切れて電源が落ちてしまいます。これと全く同じことが、車でも起こるのです。

車には「オルタネーター」という発電機が搭載されており、エンジンが動いている間はこのオルタネーターが発電し、バッテリーを常に充電しています。つまり、通常は「消費」と「充電」のバランスが取れているため、バッテリーの電気がなくなることはありません。

しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れ、「充電量 < 消費量」という状態が続くと、バッテリーの蓄電量はどんどん減っていき、ついにはエンジンを始動させるだけの力も残っていない「バッテリー上がり」の状態に陥ってしまうのです。バッテリーが上がった時に現れる代表的な症状

バッテリーが上がると、車は様々なサインを発します。以下に代表的な症状を挙げます。

- ・エンジンがかからない

キーを回しても「カチッ」という音がするだけ、あるいは「キュルキュル…」と弱々しい音がしてエンジンが始動しない。これは最も典型的で分かりやすい症状です。 - ・メーターパネルや室内灯が暗い、または点灯しない

バッテリーの電力が不足しているため、全てのライト類が暗くなります。 - ・ヘッドライトが暗い

エンジン始動前にライトを点灯させてみて、いつもより明らかに暗い場合は要注意です。 - ・パワーウィンドウの動きが遅い、または動かない

パワーウィンドウも電気で動いているため、動作が鈍くなります。 - ・キーレスエントリーが作動しない

リモコンキーを押してもドアのロック・アンロックができない場合も、バッテリー上がりが疑われます。

これらの症状が見られたら、ほぼバッテリー上がりが原因と考えてよいでしょう。次の章からは、なぜこのような事態に陥ってしまうのか、その具体的な原因を一つずつ見ていきます。

【うっかりミス編】誰にでも起こりうる!最も多いバッテリー上がりの原因

バッテリー上がりの原因として、最も多く、そして誰もが経験する可能性があるのが「うっかりミス」によるものです。自分では気づかないうちに、バッテリーの電力を大量に消費してしまっているケースです。

ライト類の消忘れ(ヘッドライト・ルームランプ・ハザード)

JAFの出動理由でも常に上位にランクインするのが、このライト類の消し忘れです。

最も電力を消費するのがヘッドライトです。最近の車は、エンジンを切ると自動でライトが消える「オートライト機能」が標準装備されていることが多いですが、古い車種や手動でライトを操作した場合には消し忘れが起こりえます。

特に、夕暮れ時やトンネル内でライトを点灯させ、目的地に到着した際に消し忘れるというケースが後を絶ちません。ハロゲンランプの場合、わずか3~5時間程度でバッテリーが上がってしまうこともあります。

「ルームランプくらいで?」と思うかもしれませんが、これも立派な原因です。夜間に車内で探し物をしたり、子供をチャイルドシートに乗せたりした際に点灯させ、そのまま消し忘れてしまうケースです。

消費電力はヘッドライトほど大きくありませんが、一晩(8~10時間)つけっぱなしにすれば、バッテリーが上がってしまう可能性は十分にあります。スイッチが「ON」の位置になったままだと、ドアを閉めても点灯し続けるため注意が必要です。

スモールランプ(車幅灯)も意外な伏兵です。ヘッドライトを消したつもりが、一段階だけ回し足りず、スモールランプが点灯したままだった、というケースもよくあります。

また、駐車禁止場所での短時間の停車などでハザードランプを点灯させ、そのまま長時間放置してしまうのも危険です。これらもルームランプと同様、一晩でバッテリーを空にしてしまう力を持っています。半ドアによるルームランプの常時点灯

自分ではしっかりドアを閉めたつもりでも、完全に閉まりきっていない「半ドア」状態。これもバッテリー上がりの大きな原因です。

多くの車では、ドアが開いているとルームランプが点灯するように設定されています。半ドアの状態では、車は「ドアが開いている」と認識し続け、ルームランプを点灯させ続けます。ドライバーは車を離れてしまうため、この事実に気づきにくいのが厄介な点です。

特に後部座席や荷室のドアは、運転席から確認しづらいため、半ドアになっていないか降車時に確認する習慣が大切です。アクセサリー(ACC)電源の切り忘れ

車のキースイッチ(あるいはプッシュスタートボタン)には、いくつかの段階があります。

- ・LOCK/OFF

全ての電源が切れている状態 - ・ACC(アクセサリー)

エンジンは停止しているが、オーディオやカーナビ、シガーソケットなどが使える状態 - ・ON

エンジンは停止しているが、全ての電装品が使える状態(エンジン始動直前の状態) - ・START

エンジンを始動させる

問題となるのが「ACC」の状態です。例えば、待ち合わせの時間調整やキャンプなどで、エンジンをかけずに音楽を聴いたり、DVDを見たりすることがあるでしょう。短時間であれば問題ありませんが、これを1~2時間以上続けると、バッテリーの電力を大きく消費してしまいます。

特に大画面のナビや高性能なオーディオシステムを搭載している車は、消費電力が大きいため、より注意が必要です。エンジン停止中の電装品の使用は、バッテリーの電気を直接使っているという意識を持ちましょう。スマートキーの車内放置とキーの抜き忘れ

現代の車で増えているのが、スマートキーに関するトラブルです。

スマートキーは、常に微弱な電波を発信して車と通信しています。キーが車内や車のすぐ近くにあると、車側も「いつでも発進できる準備をしよう」と待機状態(スリープモードにならない)になり、通常よりも多くの電力を消費し続けます。これを「暗電流(待機電力)の増加」と呼びます。

スペアキーを車内に置きっぱなしにしたり、自宅の駐車場で玄関のキーボックスと車が近い距離にあったりすると、知らず知らずのうちにバッテリーが消耗していくことがあります。

また、従来のキーシリンダー式の車でも、キーをACCやONの位置で抜き忘れると、当然ながら電力を消費し続けます。

これらの「うっかりミス」は、少し注意を払うだけで防げるものがほとんどです。降車時の確認を習慣づけることが、トラブル回避の第一歩となります。【車の使い方編】知らず知らずのうちにバッテリーを酷使する運転習慣

目に見えるミスだけでなく、日々の車の使い方がバッテリーの寿命を縮め、バッテリー上がりのリスクを高めていることがあります。ここでは、バッテリーに負担をかける運転習慣について解説します。

「ちょい乗り」の繰り返しがバッテリーを弱らせる

「毎日の買い物で、片道5分のスーパーに行くだけ」

「週末に近所の子供の送り迎えに使うだけ」

このような、短時間・短距離の走行、通称「ちょい乗り」は、実はバッテリーにとって非常に過酷な環境です。

思い出してください。バッテリーはエンジン始動時に最も大きな電力を消費します。そして、エンジンがかかっている間にオルタネーター(発電機)が発電し、消費した分の電力をバッテリーに充電します。

重要なのは、エンジン始動で消費した電力を回復するには、ある程度の走行時間が必要だということです。一般的に、約30分以上の連続走行が必要と言われています。

「ちょい乗り」の場合、- エンジン始動で大量の電力を消費する。

- わずか5~10分走行してエンジンを止める。

- この短い時間では、オルタネーターが発電する充電量が、始動時に消費した量に追いつかない。

この「消費>充電」のサイクルを繰り返すことで、バッテリーの蓄電量は少しずつ、しかし確実に減っていきます。まるで、穴の空いたバケツに少しずつしか水を注がないようなものです。やがてバケツは空になり、ある日突然、バッテリー上がりとして症状が現れるのです。

車の長期間放置による「自己放電」と「暗電流」

「車に負担をかけないように、あまり乗らないようにしている」というのは、実は逆効果です。車は、長期間動かさないことでもバッテリーが上がってしまいます。その原因は「自己放電」と「暗電流」です。

バッテリーは、何も接続していなくても、化学的な作用によって自然に少しずつ電力を失っていきます。これを「自己放電」と呼びます。乾電池を長期間放置すると使えなくなるのと同じ原理です。特に気温が高い夏場は、化学反応が活発になるため自己放電が進みやすくなります。

さらに厄介なのが「暗電流(あんてんりゅう)」です。これは、エンジンを停止し、キーを抜いた状態でも、車の機能を維持するために常に流れ続けている微弱な電流のことです。

例えば、以下のような機能のために電力が消費されています。- ・カーナビやオーディオの設定の記憶

- ・時計

- ・セキュリティシステム

- ・キーレスエントリーの受信待機

これらの暗電流は、正常な状態であればごくわずかなので、数週間程度の放置でバッテリーが上がることはありません。しかし、1ヶ月以上など長期間にわたって車を動かさないと、自己放電と暗電流の積み重ねによって、バッテリーの蓄電量が空になってしまうのです。出張や旅行で長期間家を空ける際や、セカンドカーであまり乗らない車は特に注意が必要です。

渋滞中や停車中の電装品の使いすぎ

エンジンがかかっていれば充電されるから安心、というわけではありません。特に、エンジンの回転数が低いアイドリング状態では、オルタネーターの発電能力も低下します。

夏の猛暑日や冬の極寒日に、大渋滞にハマっている状況を想像してみてください。- ☆夏: エアコンを最大風量で稼働させ、カーナビでテレビを見ながら、スマホを充電し、音楽を大音量で聴いている。

- ☆冬: ヒーターとデフロスター(曇り止め)をフル稼働させ、シートヒーターもONにし、ヘッドライトを点灯させている。

このような状況では、アイドリング時の低い発電量が、電装品全体の高い消費電力に追いつかなくなることがあります。つまり、エンジンがかかっているにもかかわらず「充電量 < 消費量」の状態に陥り、バッテリーに蓄えられた電気を消費し始めてしまうのです。

渋滞を抜けて走り出せば回復しますが、このような状況が頻繁に続くと、バッテリーへの負担は蓄積していきます。【経年劣化・故障編】見逃し厳禁!物言わぬ部品からのSOS

うっかりミスもなく、運転習慣にも気をつけているのにバッテリーが上がる…。その場合は、車を構成する部品の寿命や故障が原因である可能性が高まります。これらはドライバー自身では気づきにくいため、特に注意が必要です。

バッテリー本体の寿命と劣化

バッテリーは消耗品です。充放電を繰り返すうちに、内部の電極板が劣化したり、化学反応を起こす能力が低下したりして、徐々に電気を蓄える力が弱まっていきます。

バッテリーの寿命は、車の使用状況や環境によって大きく異なりますが、一般的に2年~5年と言われています。- ・ちょい乗りが多い、電装品を多用する → 寿命は短くなる(2~3年)

- ・毎日適度な距離を走行する、メンテナンスを欠かさない → 寿命は長くなる(4~5年)

特に、最近増えているアイドリングストップ車専用のバッテリーは、頻繁なエンジン始動に耐える高性能なものですが、その分負担も大きく、寿命が比較的短い傾向にあります。

バッテリーは、寿命が近づくといくつかのサインを発します。- ・エンジンのかかりが悪い

キーを回した時の「キュルキュル」という音が以前より長い、弱々しい。 - ・ヘッドライトが暗く感じる

アイドリング時にライトが少し暗くなり、アクセルを踏むと明るくなるような場合、発電に頼っている証拠です。 - ・パワーウィンドウの動きが遅い。

- ・バッテリー液の減少や本体の膨らみ

開放型のバッテリーの場合、液量が規定値を下回っている。また、側面が膨らんでいる場合は末期症状であり、非常に危険です。 - ・バッテリーのインジケーターの色

バッテリー上部に点検窓(インジケーター)がある場合、その色で状態を確認できます。「良好(緑)」、「要充電(白/透明)」、「要交換(赤)」など、メーカーによって異なります。

前回の交換から2年以上経過し、これらのサインが見られる場合は、バッテリーの寿命が近いと考え、早めの点検・交換を検討しましょう。

発電機の故障「オルタネーターの不具合」

いくら新品のバッテリーに交換しても、頻繁にバッテリーが上がる場合、最も疑われるのが「オルタネーター」の故障です。

オルタネーターは、エンジンの回転を利用して発電する「発電機」です。ここで作られた電気が、走行中の電装品を動かし、同時にバッテリーを充電しています。つまり、オルタネーターが故障すると、車は発電能力を失い、バッテリーの電気を一方的に消費し続けるだけになってしまいます。

この状態では、新品のバッテリーでも1~2時間も走行すれば、蓄えた電気を使い果たしてしまい、エンジンが停止してしまいます。

オルタネーターの故障には、いくつかの前兆があります。- ・バッテリー警告灯(充電警告灯)の点灯

メーターパネルにある、バッテリーの形をした赤いランプが点灯または点滅します。これは「正常に充電されていませんよ」という車からの最も分かりやすい警告です。 - ・異音の発生

エンジンルームから「ウィーン」「ゴロゴロ」といった、普段は聞こえない異音が発生することがあります。これは内部のベアリングが摩耗しているサインです。 - ・走行中のヘッドライトのチラつきや電装品の不具合

走行中に電力が不安定になり、ライトが暗くなったり、オーディオが切れたりします。

バッテリー警告灯が点灯した場合は、走行不能に陥る危険性が非常に高いため、速やかに安全な場所に停車し、ロードサービスや修理工場に連絡してください。

忍び寄る電気泥棒「漏電(リーク)」

暗電流(待機電力)は正常な状態でも流れていますが、何らかの異常で、本来よりもはるかに多くの電気が常に流れ出てしまっている状態を「漏電(リーク)」と呼びます。まさに、車の中に“電気泥棒”が潜んでいるような状態です。

この場合、一晩でバッテリーが上がってしまうことも珍しくありません。- ・後付けの電装品

ドライブレコーダー、カーナビ、オーディオ、セキュリティシステム、ETCなどを後から取り付けた際に、配線処理が不適切だと漏電の原因になります。特に、常時電源に接続するタイプの機器は注意が必要です。 - ・配線の劣化・損傷

長年の使用による配線コードの被覆の劣化や、事故の修理跡、ネズミなどの小動物による損傷などが原因で、配線がボディの金属部分に触れて漏電することがあります。 - ・電装品自体の内部故障。

漏電の特定は専門的な知識と道具が必要なため、個人で原因を突き止めるのは困難です。バッテリーを交換してもすぐに上がってしまう、後付けの電装品を付けてから調子が悪い、といった場合は、ディーラーや電装系に強い修理工場に相談しましょう。

その他の部品の故障(レギュレーター、配線トラブルなど)

オルタネーターで発電された電気は、電圧が高すぎるとバッテリーや他の電装品を壊してしまいます。この電圧を適切に調整しているのが「レギュレーター」という部品です。レギュレーターが故障すると、充電が正常に行われなくなり、バッテリー上がりの原因となります。(最近の車ではオルタネーターに内蔵されていることが多いです)

また、バッテリーのプラス端子とマイナス端子の接触不良や腐食、アース不良など、単純な配線トラブルが原因で充電効率が落ちているケースもあります。【季節・環境編】特定の条件下で起こりやすいバッテリー上がりの原因

車のコンディションだけでなく、季節や外気温もバッテリーの性能に大きな影響を与え、バッテリー上がりの引き金になることがあります。

冬場(寒い時期):バッテリー性能が著しく低下する季節

「冬になるとバッテリーが上がりやすい」というのは、多くのドライバーが経験的に知っている事実です。JAFの出動統計を見ても、冬場のバッテリートラブルは突出して多くなっています。

バッテリーは、内部の電解液(希硫酸)と電極板(鉛)の化学反応によって電気を発生させています。この化学反応は、温度が低いと著しく鈍くなります。つまり、寒い環境ではバッテリーが本来持っている性能を十分に発揮できなくなるのです。

例えば、外気温が25℃の時に100%の性能を発揮できるバッテリーも、0℃では約80%、-20℃では約50%まで性能が低下すると言われています。

さらに悪いことに、冬場はエンジンオイルも硬くなっているため、エンジンを始動させるのにより大きな力(電力)が必要になります。

つまり冬場は、「バッテリーの性能は低下しているのに、要求される仕事量は増える」という、非常に過酷なダブルパンチ状態に陥るのです。これが、弱ったバッテリーが冬の朝に突然寿命を迎える大きな理由です。夏場(暑い時期):エアコンの多用と高温による劣化

冬ほどではありませんが、夏場もバッテリートラブルが多い季節です。その原因は主に2つあります。

- エアコンの多用による電力消費の増大

夏のドライブに不可欠なエアコンは、車の中でも特に消費電力の大きい電装品の一つです。コンプレッサーを動かすために常に電力を使い、特に渋滞中のアイドリング時などは、発電量が消費量に追いつかず、バッテリーに大きな負担をかけ続けます。 - 高温によるバッテリーの劣化促進

バッテリーは極端な高温にも弱いという性質があります。エンジンルーム内は非常に高温になり、夏の炎天下では70~80℃に達することもあります。このような高温環境に晒され続けると、バッテリー内部の化学反応が過剰に進み、電極板の劣化を早めたり、バッテリー液が蒸発しやすくなったりします。

夏に受けたダメージが蓄積し、気温が下がってきた秋口や冬の初めにバッテリー上がりとして表面化することも少なくありません。

もう繰り返さない!バッテリー上がりを防ぐための予防策とメンテナンス

これまで見てきたように、バッテリー上がりの原因は様々です。しかし、その多くは日々の少しの心がけと、適切なメンテナンスで防ぐことが可能です。突然のトラブルで立ち往生しないために、今日から実践できる予防策をご紹介します。

降車時の「指差し確認」を習慣にする

うっかりミスを防ぐ最も確実な方法は、確認の習慣化です。電車や工場の現場で行われている「指差し確認」を、自分の車でも取り入れてみましょう。

車を降りてロックする前に、- ・「ヘッドライト、OK!」(消灯を確認)

- ・「ルームランプ、OK!」(消灯を確認)

- ・「ドア、OK!」(全てのドアがしっかり閉まっているか確認)

と声に出して確認するだけでも、ミスは劇的に減ります。

バッテリーに優しい運転を心がける

- ・定期的に30分以上走行する

「ちょい乗り」が多い方は、意識的に週末にでも少し長めのドライブ(30分~1時間程度)に出かけ、バッテリーを十分に充電させてあげましょう。 - ・エンジン停止中の電装品使用は控える

待ち合わせなどで車内にいる時は、カーナビやオーディオの使用は必要最低限にしましょう。 - ・渋滞中は電装品を意識する

渋滞でノロノロ運転が続く場合は、エアコンの設定温度を少し上げる、スマホの充電を一時的にやめるなど、消費電力を抑える工夫をするとバッテリーへの負担を軽減できます。

定期的なバッテリー点検のススメ

車の健康診断と同じように、バッテリーも定期的な点検が不可欠です。

- ・インジケーターの確認

バッテリー上部の点検窓の色を定期的に見る癖をつけましょう。 - ・電圧計での測定

カー用品店などで手に入るシガーソケットに挿すタイプの簡易的な電圧計でも、おおよその状態は把握できます。エンジン停止時で12.5V以上、エンジン始動後(アイドリング時)で13.5V~14.5V程度あれば概ね正常です。停止時の電圧が12V前半に落ち込んでいる場合は、弱っているサインです。

最も確実なのは、ガソリンスタンドやカー用品店、ディーラーなどでプロに点検してもらうことです。専用のテスターを使えば、電圧だけでなく、バッテリーの内部抵抗やCCA(コールドクランキングアンペア:低温時の始動性能)といった、より詳細な性能を測定できます。これにより、バッテリーの劣化具合を正確に診断し、寿命を予測することが可能です。オイル交換などのタイミングで、年に1~2回は点検してもらうことを強く推奨します。

バッテリーの適切な交換時期を見極める

「まだ使えるから」と寿命を超えてバッテリーを使い続けるのは、バッテリー上がりのリスクを常に抱えながら走っているのと同じです。

- ・使用年数

前回の交換から3年以上経過している場合は、次の車検時や冬を迎える前に交換を検討しましょう。 - ・点検結果

プロの点検で「要交換」と診断された場合は、速やかに交換しましょう。 - ・劣化のサイン

エンジンのかかりが悪いなどのサインが見られたら、交換の時期です。

バッテリー交換の費用を惜しんだ結果、出先でのトラブル対応でレッカー代や緊急作業費がかかり、かえって高くついてしまうケースは少なくありません。予防的な交換が、結果的に時間と費用の節約に繋がります。

アイドリングストップ車ならではの注意点

アイドリングストップ車は、信号待ちなどで頻繁にエンジンを停止・再始動するため、バッテリーには非常に大きな負担がかかります。そのため、耐久性や充電受入性能が高い「アイドリングストップ車専用バッテリー」が搭載されています。

この専用バッテリーは、一般的なバッテリーよりも高価ですが、必ず適合したものに交換する必要があります。安価な標準バッテリーを装着すると、早期の性能低下やバッテリー上がりを招くだけでなく、アイドリングストップ機能が正常に作動しなくなります。また、寿命も標準車より短い傾向にあるため、よりこまめな点検が重要です。まとめ:バッテリー上がりの原因を理解し、安心のカーライフを

今回は、車のトラブルの王様ともいえる「バッテリー上がり」について、その原因を多角的に掘り下げてきました。

- ・うっかりミス

ライトの消し忘れや半ドアなど、少しの注意で防げる原因。 - ・運転習慣

「ちょい乗り」や長期放置など、知らずに行っているバッテリーへの負担。 - ・劣化・故障

バッテリー本体の寿命や、オルタネーターなどの関連部品の不具合。 - ・季節・環境

性能が低下する冬場や、酷使しがちな夏場。

このように、バッテリー上がりの原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。しかし、それぞれの原因を正しく理解すれば、何をすべきかが見えてきます。

降車時の確認を習慣づけ、バッテリーに優しい運転を心がけ、そして何よりも定期的な点検と予防的な交換を行うこと。これが、突然のバッテリー上がりに見舞われないための、最も確実で効果的な方法です。

この記事が、あなたのカーライフから「バッテリー上がりの不安」を取り除き、より安全で快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。車の心臓部であるバッテリーをいたわり、突然の沈黙に慌てることのない、スマートなドライバーを目指しましょう。

- エンジンを始動させるための電力供給

-

中古車購入における自動車ローン徹底ガイド|残価設定・オートローン・自由払い型の違いと選び方

目次

中古車でもローンは組める?

「中古車ってローンが組みにくいのでは?」という不安は根強くありますが、結論から言えば中古車でもローンは問題なく組めます。

実際、多くの中古車販売店では信販会社と提携しており、ローンを組む前提での販売が主流です。さらに銀行系のオートローンや、自由払い型ローンなど選択肢も年々広がっています。

中古車購入時にローンを活用することで、一括払いに比べて次のようなメリットがあります:- ・資金に余裕を持って車を選べる

- ・万が一の備えを残せる(現金を温存)

- ・より高年式・高品質な車両を視野に入れられる

今や、ローンを賢く活用することが中古車購入成功のカギと言っても過言ではありません。

中古車ローンの3大タイプと特徴

中古車購入時に選べるローンは大きく分けて以下の3つです。

種類 特徴 対象 オートローン 一般的な分割払い。販売店・信販・銀行系あり すべての中古車に対応 自由払い型オートローン 月々の返済額を柔軟に設定可能 一部の信販会社などで対応 残価設定ローン 車の「将来価値」を据え置き、月々の負担を軽減 高年式・認定中古車に限定 この3つは、金利・柔軟性・対象車種・リスクなどで大きく異なります。以下、各タイプの詳細を解説します。

オートローン(中古車)の詳細解説

基本構造

オートローンは最も一般的な中古車ローンで、「ローン=これ」という認識の方も多いでしょう。車両本体価格から頭金を引いた金額を、一定の期間(月数)で分割して返済する形です。

金利水準

- ・販売店・信販系:年5.0〜9.0%

- ・銀行系(都市銀行・地方銀行・信用金庫など):年2.0〜4.5%程度

銀行系の方が金利は低いものの、審査は厳しめで、手続きがやや面倒です。

メリット

- ・中古車全般に利用可能

- ・所有権が原則として自分になる(完済後)

- ・返済額が固定され、家計管理しやすい

デメリット

- ・金利が高いと支払総額が多くなる

- ・審査に通らないと利用できない

- ・信販系は所有権留保(名義が信販会社)に注意

自由払い型オートローンとは?仕組みとメリット

概要

「自由払い型」オートローンは、返済の自由度が非常に高いローンです。毎月の最低返済額だけ決めておき、あとは余裕があるときにまとめて返済することが可能です。

対応している主な金融機関

- ・オリコ「ニューバジェットローン」

- ・ジャックス「フレックスローン」

- ・銀行系の一部オートローン(要確認)

メリット

- ・収入に波があっても対応できる

- ・途中でまとまった返済も可能

- ・最終月にまとまった金額を設定することも可能

- ・利息を抑えやすい(早期返済が前提)

デメリット

- ・返済計画を自分で立てる必要あり

- ・計画性がないと逆に損をすることも

中古車における残価設定ローンの実情と注意点

中古車でも使える?

残価設定ローンは、新車のイメージが強いですが、一部の高品質中古車(認定中古車)でも利用できる場合があります。

メリット

- ・月額の支払いが安く抑えられる

- ・短期保有前提ならお得になる可能性あり

デメリット・リスク

- ・残価(将来価値)を保証されない場合、差額負担あり

- ・車両に傷や走行距離オーバーがあると追加請求

- ・中古車では選択肢が少ない

金利・返済期間・所有権の徹底比較

項目 オートローン 自由払い型 残価設定型 金利目安 2.0〜9.0% 4.0〜10.0% 2.0〜4.0%(限定) 返済期間 12〜84ヶ月(平均60ヶ月) 36〜120ヶ月 36〜60ヶ月 所有権 原則購入者(完済後) 原則購入者 信販会社・ディーラー名義 対応車種 全中古車 全中古車 一部認定中古車のみ 返済自由度 低め 非常に高い 固定型で低い ライフスタイル別・最適な中古車ローンの選び方

会社員・公務員(安定収入あり)

→ 銀行系オートローン

- ・低金利で総支払額を抑えられる

- ・審査も通りやすく返済計画が立てやすい

フリーランス・自営業

→ 自由払い型ローン

- ・月によって収入が変わる場合に最適

- ・まとまった返済で利息削減も可能

短期保有予定(3年以内)

→ 残価設定ローン(認定中古車)

- ・月額を抑えて乗り換え前提で利用

審査基準と必要書類

審査の主なチェック項目

- ・年収・職種・勤続年数

- ・信用情報(クレジット・延滞など)

- ・他の借入状況

- ・車両の価格・年式

必要書類

- ・本人確認書類(運転免許証)

- ・収入証明(源泉徴収票や課税証明)

- ・車両見積書

- ・印鑑・銀行口座情報など

中古車ローンの注意点・トラブル例

よくある落とし穴

- ・高金利ローン(提示されていない年率)を契約してしまう

- ・所有権が販売店や信販会社のままで売却できない

- ・任意保険加入が条件だったが見落としていた

- ・借入額が多すぎてローン審査が落ちる

回避するには?

- ・金利・総支払額を必ずチェック

- ・所有権の確認

- ・任意保険や維持費もシミュレーションに含める

- ・契約前に複数社で比較検討

まとめ|中古車こそ「ローン選び」が決め手

中古車購入は、車選びと同じくらい「ローン選び」が重要です。たとえ同じ車種でも、ローン次第で総支払額が何十万円も変わることがあります。

おすすめポイントのまとめ:

- ・中古車でもローンは問題なく組める

- ・オートローンは安定型・自由払いは柔軟型

- ・残価設定は条件付きだが支払いを抑えられる

- ・自分のライフスタイルと将来設計をよく考えて選ぶ

車を買うということは、生活そのものを変える大きな選択です。

ぜひ本コラムを参考に、「自分に合った最適なローン」で後悔のないカーライフをスタートしてください。

-

【完全ガイド】車の買い替えで失敗しないための全知識

目次

車を買い替える理由とタイミング

車の買い替えには、さまざまな理由があります。人それぞれのライフスタイルや価値観、生活環境の変化に応じて「今の車では不便」「もっと燃費の良い車にしたい」「家族が増えたから広い車に変えたい」といったニーズが生まれます。まずは、代表的な買い替え理由と、その適切なタイミングについて詳しく見ていきましょう。

主な買い替え理由

①走行距離・経年劣化による性能の低下

一般的に、車は10万kmを超えるとエンジンやミッションなどの主要部品に不具合が出る可能性が高まります。また、製造から10年を超えると部品供給も難しくなり、メンテナンスコストが上昇する傾向があります。

②修理費の増加

頻繁に故障が起こるようになると、修理にかかる費用が車両価値を上回ることもあります。「直して乗るより、買い替えたほうが得」と判断されるケースです。

③車検のタイミング

特に古い車では、車検のたびに整備費用が高額になりやすいため、「次の車検前に買い替えよう」と考える人が多いです。

④生活スタイルの変化

結婚、出産、子どもの成長、転職、引越しなど、ライフステージの変化により、車の使用目的も変わってきます。たとえば、独身時代はコンパクトカーで十分だったものが、家族が増えればミニバンやSUVに乗り換える必要が出てくるでしょう。

⑤新しい車の魅力に惹かれて

最新の安全装備(自動ブレーキ、車線維持支援など)や燃費性能、デザインに魅力を感じて、性能向上を目的に買い替える人も少なくありません。

買い替えに適したタイミングとは?

買い替えのタイミングを誤ると、想定外の出費や車両価値の下落によって損をすることもあります。以下のような時期は、買い替えを検討する上で理想的といえます。

①車検前のタイミング

車検費用が高額になる前に手放すことで、費用を抑えつつスムーズに乗り換え可能です。

②大きな故障が起こる前

異音や不具合が出始めたら、早めに売却・買い替えを検討するのが得策です。

③モデルチェンジの直前または直後

旧モデルが値下がりする、または新モデルをいち早く手に入れられるという利点があります。

④決算期(3月・9月)やボーナス時期(6月・12月)

販売店が目標達成のために値引きや特典を充実させる時期です。

タイミングを逃すとどうなる?

車の価値は時間と共に下がります。特に新車は「3年落ち」「5年落ち」で大きく査定額が下がると言われており、タイミングを逃すと下取り・買取り価格が数十万円単位で変わることもあります。また、故障が発生してからでは査定額が一気に下がってしまい、買い替えの選択肢も狭まる可能性があります。

買い替え時に考慮すべき主な判断基準

車の買い替えは、感覚的な判断だけでなく、いくつかの客観的な要素を考慮することが大切です。以下に、買い替えを検討する際に意識しておくべきポイントを紹介します。

維持費の増加

車は年式が古くなるほど税金や保険料、修理・メンテナンスの費用がかかるようになります。特に10年以上経過した車両では、エンジンオイル漏れや電子機器の不具合など、細かいトラブルが多発することも。

安全性能や装備の不足

新しい車には、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報システム、アダプティブクルーズコントロールなどの先進安全機能が搭載されています。これらの機能は事故のリスクを下げ、家族の安全を守る上でも重要な要素となります。

ライフスタイルとの不一致

たとえば、お子さんが成長して荷物が増えたり、通勤から買い物・送迎用に使用頻度が変わったりと、生活スタイルに応じて車の用途は変わります。燃費の良さや積載量、乗り降りのしやすさなども選定基準になります。

資産価値の低下

車は時間の経過とともに価値が下がります。特に初年度〜5年目までは下落スピードが早いため、売却時期を見極めることが重要です。適切なタイミングで手放すことで、次の車の購入費用に充てることができます。

下取りと買取りの違いと活用方法

車を買い替える際には、現在乗っている車をどう処分するかも大きなポイントです。「下取り」と「買取り」の違いを理解し、自分にとって最も有利な方法を選びましょう。

下取りとは

下取りとは、ディーラーや販売店が新しい車を販売する代わりに、現在の車を引き取ることを言います。手続きが簡単で、車の引き渡しと新車の受け取りを一括で行えるメリットがあります。ただし、下取り価格は買取りよりも低くなることが一般的です。

買取りとは

買取りは、買取り専門業者や中古車販売店に車を売却する方法です。オークション形式や一括査定サイトを利用すれば、高値がつく可能性もあります。複数の業者から見積もりを取って比較検討することが成功のカギです。

選ぶ際のポイント

- ①手間をかけずスムーズに買い替えたい → 下取りがおすすめ

- ②少しでも高く売却して購入費用に充てたい → 買取りがおすすめ

- ③価格交渉に自信がある → 買取り+一括査定

車の買い替えに必要な手続きと流れ

買い替えは単なる購入だけでなく、売却や名義変更など多くの手続きが発生します。以下は代表的な手続きの流れです。

その1|現在の車の査定・売却

まずは現在の車の価値を知ることから始めましょう。買取り業者の査定や一括査定サイトを活用し、市場相場を把握します。

その2|次に購入する車の選定

用途や予算に応じて、必要な機能やサイズを考慮しながら車種を選びましょう。新車・中古車の選択、購入先(ディーラー・中古車販売店など)もポイントです。

その3|購入契約・支払い方法の決定

車両価格に加え、諸費用や税金、任意保険料などを総合的に計算し、支払い方法(現金・ローン・リース)を決めます。ローンの場合は審査や事前申し込みが必要です。

その4|自動車保険の手続き

買い替えにより保険の等級や補償内容が変わることがあるため、事前に保険会社と相談しましょう。新しい車の登録日までに手続きを完了させる必要があります。

その5|登録・名義変更

新車なら販売店が手続きを代行してくれるケースが多いですが、中古車の場合は名義変更手続きを自分で行うこともあります。

その6|納車と引き渡し

新車の納車時には、取扱説明や納車確認書の記入、古い車の引き渡しなどが行われます。任意でコーティングやアクセサリーの装着も依頼できます。

新車か中古車か?メリット・デメリット比較

車を買い替える際、多くの人が悩むのが「新車にするか中古車にするか」という点です。どちらにもメリットとデメリットがあるため、自分の予算やライフスタイル、使い方に応じて慎重に選びましょう。

新車のメリット

- ・最新の安全装備・快適装備が充実:衝突回避支援システムや自動運転支援機能など、最新技術が搭載。

- ・保証が手厚い:一般的に3年または5万km~5年または10万kmまでの保証がつく。

- ・修理のリスクが低い:購入当初は部品の劣化がほとんどなく、トラブルが少ない。

新車のデメリット

- ・価格が高い:諸費用込みで高額になる。

- ・納期がかかる場合がある:人気車種は数か月待ちのケースも。

- ・初期の値下がりが大きい:購入直後に市場価値が大きく下がる。

中古車のメリット

- ・価格が安い:同じ車種でも新車の半額程度で購入できることも。

- ・納車が早い:在庫があれば即納可能。

- ・車種・装備の選択肢が広い:予算内でグレードの高いモデルが手に入る可能性も。

中古車のデメリット

- ・故障リスクが高まる:年式や走行距離によっては修理が必要になる可能性も。

- ・保証が短い、またはないことも:販売店によっては保証が不十分な場合もある。

- ・前オーナーの使い方次第で劣化具合が異なる:内装や機械部分の状態にばらつきがある。

買い替え費用の目安と節約ポイント

車の買い替えは、単に車両価格だけでなく、諸費用や税金、保険料なども含めて考える必要があります。

車両本体価格以外にかかる主な費用

- ・自動車取得税・自動車重量税(新車の場合)

- ・登録手数料・納車費用

- ・自賠責保険・任意保険

- ・リサイクル料金

- ・整備費用・車検代(中古車)

節約するためのポイント

- ・ディーラーオプションは必要最小限に:ナビやETCなど、社外品のほうが安く済む場合も。

- ・一括査定サイトで今の車を高く売る:買い替え資金を増やすための重要な手段。

- ・金利の低いローンを選ぶ:ディーラーローンより銀行系やネット銀行のほうが安いケースも。

- ・キャンペーン時期を狙う:決算期(3月・9月)やモデルチェンジ前の在庫処分セールなどを活用。

車の買い替えで後悔しないためのチェックリスト

買い替えをスムーズに進め、失敗や後悔を避けるために、以下のチェックポイントを確認しておきましょう。

□ 予算を明確に設定しているか?

ローンや現金支払いなど、無理のない資金計画を立てましょう。

□ 自分の用途に合った車種か?

通勤用、ファミリーカー、アウトドア用途など、目的に合わせて選びましょう。

□ 維持費・燃費も考慮しているか?

購入後にかかる費用(燃料、税金、保険、メンテナンス)も含めて検討することが大切です。

□ 信頼できる販売店か?

新車でも中古車でも、販売実績や口コミの良い店舗を選ぶようにしましょう。

□ 保証内容を確認したか?

中古車の場合は特に、保証内容の有無や期間を確認しておくことで、後々のトラブルを回避できます。

よくあるQ&A

Q1. 車の買い替えに適した時期は?

一般的には「車検の直前」や「決算期(3月・9月)」が狙い目です。また、モデルチェンジの前後や中古車市場が活発になる時期(春や秋)も注目です。

Q2. 車のローンが残っているけど買い替えできる?

ローンが残っていても買い替えは可能です。車の残債より買取り価格が高ければ、その差額を新車購入費用に充てられます。残債が多い場合は、ローンの組み直しが必要になることも。

Q3. 車の買い替えにかかる日数は?

スムーズに進めば2週間〜1か月程度が目安です。ただし、納車待ちの新車や名義変更が混み合う時期は、さらに時間がかかることもあります。

Q4. 自分で売却と購入を別々に行うのは大変?

やや手間はかかりますが、別々に行うことで高く売って安く買うことができ、結果的にお得になります。時間に余裕がある方や交渉が得意な方にはおすすめです。

まとめ:理想のカーライフを実現するために

車の買い替えは、単に古くなった車を処分して新しいものを手に入れるというだけではなく、生活スタイルや価値観を見直す良い機会でもあります。適切なタイミングで、ライフスタイルに合った車を選び、納得のいく形で買い替えることが、快適で満足度の高いカーライフの第一歩です。

この記事で紹介したポイントを参考に、ご自身にとって最も良い選択肢を見つけてください。そして、車を通じてより豊かで安心な日々を過ごしましょう!

-

【7月限定】カーバッテリーキャンペーン開催中!!!

夏のトラブルNo.1は「バッテリー」

カーバッテリー無料点検キャンペーン実施中!

暑い夏こそ要注意!エアコンの使用頻度が増えるこの季節、実はバッテリーのトラブルが最も多い時期です。

特に高温によってバッテリー液が蒸発しやすくなり、性能が低下してしまうことも…。

そこでオートアベニューでは、2025年7月1日~7月31日までの期間限定で、

【🔧カーバッテリー無料点検キャンペーン】を実施いたします!<キャンペーン内容>

- ・バッテリー無料点検:お車のバッテリー状態をプロがチェック。点検だけでもお気軽にご利用いただけます!

- ・バッテリー交換が20%OFF:通常価格よりお得に交換できるチャンス!

※交換をご希望の方は、事前予約をおすすめしております。

※バッテリー価格は車種によって異なります。詳しくはお問い合わせください。🔥今年の夏は特に要注意!🔥

暑さによるバッテリーの負担が大きく、トラブルが急増しています。

エンジンがかからない…そんな緊急事態になる前に、ぜひこの機会に無料点検をご利用ください!

- ・バッテリー無料点検:お車のバッテリー状態をプロがチェック。点検だけでもお気軽にご利用いただけます!